Close

← 綻びの螺旋

Back

呼吸、空気…そして宇宙万象へ | 四方幸子

〜角川武蔵野ミュージアムでの「綻びの螺旋」(2021)/「Re forming《 I 》」(2022)に寄せて〜

1. 呼吸そして空気

深呼吸する。まず口から息を細く吐き、次に一瞬息を止める。今度は、鼻から空気を腹部、そして胸へと引き入れる。そうしてゆっくりと口から外へと出す…。深呼吸という行為—身体から出し、身体に取り込みそしてまた出すプロセス—は、世界と自身が分節化しながら繋がっているという二重の関係にあることを意識させる。私たちは、呼吸なしには生きていけない。この世界に生まれた時から死ぬまで呼吸し続け、止まることは死を意味する。生命(いのち)は呼吸なしにありえない。呼吸は生命の躍動なのだ。

呼吸においては身体の一部が外部へと流出し、外部が身体の一部として取り込まれる。そこでは身体が世界の一部であり、世界が身体の一部でもあるように思う(食べることや排泄においても同様である)。情報のフロー、つまり可視/不可視、可聴/不可聴の境界を超えて常に生起している流れとして身体と環境を捉えるならば、両者を切り分けることは難しい。むしろ繋がり変容し続けているのではないか。

大小島真木は、人間や動植物、山や海、大気も含めた森羅万象が絡まり合う世界を鋭敏に感じ取り、自らのそれと繋げながら呼吸、生活、制作し続けてきた。絵画やドローイング、映像、陶器、インスタレーション…多様な作品は、生々流転する世界を一種のフィルターもしくはメディア(巫女)となって作品へともたらしたものである。それらは人間の善悪から離れ、カオティックな形態や状態のままで放出される。呼吸にたとえれば、遍在する有象無象を吸い込み、全身全霊で世界に精気を吹き込む作業といえるだろう。展示では、「大小島界」とでもいえるような、複数の時間や場所の成分が、現実とフィクションを超えて混じる地平に私たちは息を呑み、それをなだめるプロセスとともに世界の深淵へと誘(いざな)われていく。

人間を含む動物は、空気から酸素を体に取り入れ、二酸化炭素を出すことで生命を保っている。植物は、二酸化炭素を取り入れ酸素を出している。空気は人間の肉眼では透明だが、窒素80%弱、酸素20%強に、少量のアルゴンや二酸化炭素でほぼ構成されるという。人間の吐く息(呼気)の約80%は窒素で、残りが酸素(16%)、二酸化炭素(4%)、そして体内で発生したガス(1%)だという。

空気中には浮遊塵や浮遊粒子が混じっており、自然由来(前者に霧やミスト、後者に土壌や花粉など)と人工由来(前者にスモッグや煤煙、後者に煤塵や粉塵、黒煙など)に分けられるが、中には自然と人工の相乗作用によるものもあるだろう。空気にはまた、細菌やウイルスが含まれている。加えて空気には、自然由来の電磁波(可視・不可視光、電波、放射線や素粒子など)に加え、電波や放射線など人工的な電磁波に溢れている。

21世紀に入って「人新世」という地層年代が生み出されたが、産業革命以降、狭義にはここ約70年の間に人間が採掘・消費した資源や新たに生み出した合成物(化学物質、プラスチック、原子力など)は、地球が本来持っていた自浄作用をはるかに超えて環境を破壊した。空気も同様で、とりわけ大気中に長時間漂うエアロゾル(液体や固体の超微粒子)は、肺や気管の深部に及んで呼吸器に影響するという。それは生命体の根幹への侵食である。三木成夫は、動物の腸管を引き抜き裏返したのが植物だという。[1] 気管が樹木状に張り巡らされた肺は、地球上にある樹木の反転形といえよう。光合成で酸素を生み出す植物と身体内部の肺は、それぞれの環境を支える根幹でありながら、ともに危機に晒されている。

“私たちの海と森の肺 Our lungs of the sea and forest. ” ©Maki Ohkojima Projected by TARA expedition

2020年、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの猛威が世界中に吹き荒れた。人々は、マスクで呼吸器を遮断し距離を保ち、可能な限り接触を避け、オンライン・コミュニケーションへとシフトしてきた。空気を共有しない世界は、匂いや感触、体温、音そしてバイブレーションなど体感的な豊穣さを遮断し、生きる歓びや生命の脈動をフリーズさせた世界である。

パンデミックの時期に開館を迎えた角川武蔵野ミュージアム[2]は、「コロナ時代のアマビエ・プロジェクト」を当初から開始、計6名のアーティストの作品を館内や外壁で順次展示してきた。[3] 「アマビエ」は、江戸時代に熊本の海に現れた鳥に似た嘴(くちばし)を持つ半人半魚の妖怪で、写し絵を見ると疫病が退散するとされコロナ禍で流行した。アマビエがキャラ好きの日本人に合うことと、荒俣宏がアドバイザーに名を連ねる館の意向がアートに反映された企画である。

大小島《綻びの螺旋》(2021)は、その最終回としてエントランスロビーで展開された大規模なインスタレーションである。大小島は、動植物や微生物なども含め、世界のあらゆるものが絡まり合う世界を表現してきた。そこでは生と死が相反するものとしてではなく、腐敗と発酵、分解と生成も、同様に人間中心主義的な価値観から離れた相互循環的な営みとしてある。そのまなざしから大小島は、アマビエを生んだ世界観を21世紀のポストパンデミック時代に拡張し、人間を超えウイルスをも包摂しうる救済を《綻びの螺旋》に託した。

角川武蔵野ミュージアム Photo by Maki Ohkojima

[2] 2020年11月に開館。

[3] アーティストは、会田誠、鴻池朋子、川島秀明、大岩オスカール、荒神明香、大小島真木(展示順)。

2. 磐座の隙間から:《綻びの螺旋 Perforated Spiral》

角川武蔵野ミュージアムは、武蔵野台地に位置している。大小島が生まれ現在も生活する東久留米とも近い。埼玉県から東京都にまたがる武蔵野は、背後に連なる関東山地に由来する多摩川が作った扇状地であり、水脈に沿って縄文中期に代表される遺跡が多く存在する。この地域は、2000万年前に北日本と西南日本を分けたフォッサマグナ(大地溝帯)[4]に属し、関東山地以外はかつて水面下であったというが、その後堆積物や火山隆起により陸地となった。長野県の諏訪地域から武蔵野にまで至るこの広大なエリアで発見された縄文土器や土偶の類似性により「井戸尻・勝坂文化」とも呼ばれるように、人々が交流していた広大な文化圏といえるだろう。[5] フォッサマグナのエリアには富士山、八ヶ岳などが含まれるが、筆者は八ヶ岳山麓にある諏訪の自然や精神文化に関わる中で、この地域に多くの磐座(いわくら)が見られることに注目してきた。磐座といえば、角川武蔵野ミュージアムの建築(設計:隈研吾)は磐座がモチーフとなっているという。[6] 大小島は、火山由来の花崗岩を使い地層と知層を繋ぐかのようなこの建築を、まさに「磐座」と見立てた。

巨大な磐座の下部にある入口床面には、何本もの大小の指が絡まったドローイングのシートが来館者を内部に誘うかのようである。すでにここから《綻びの螺旋》は始まっている。

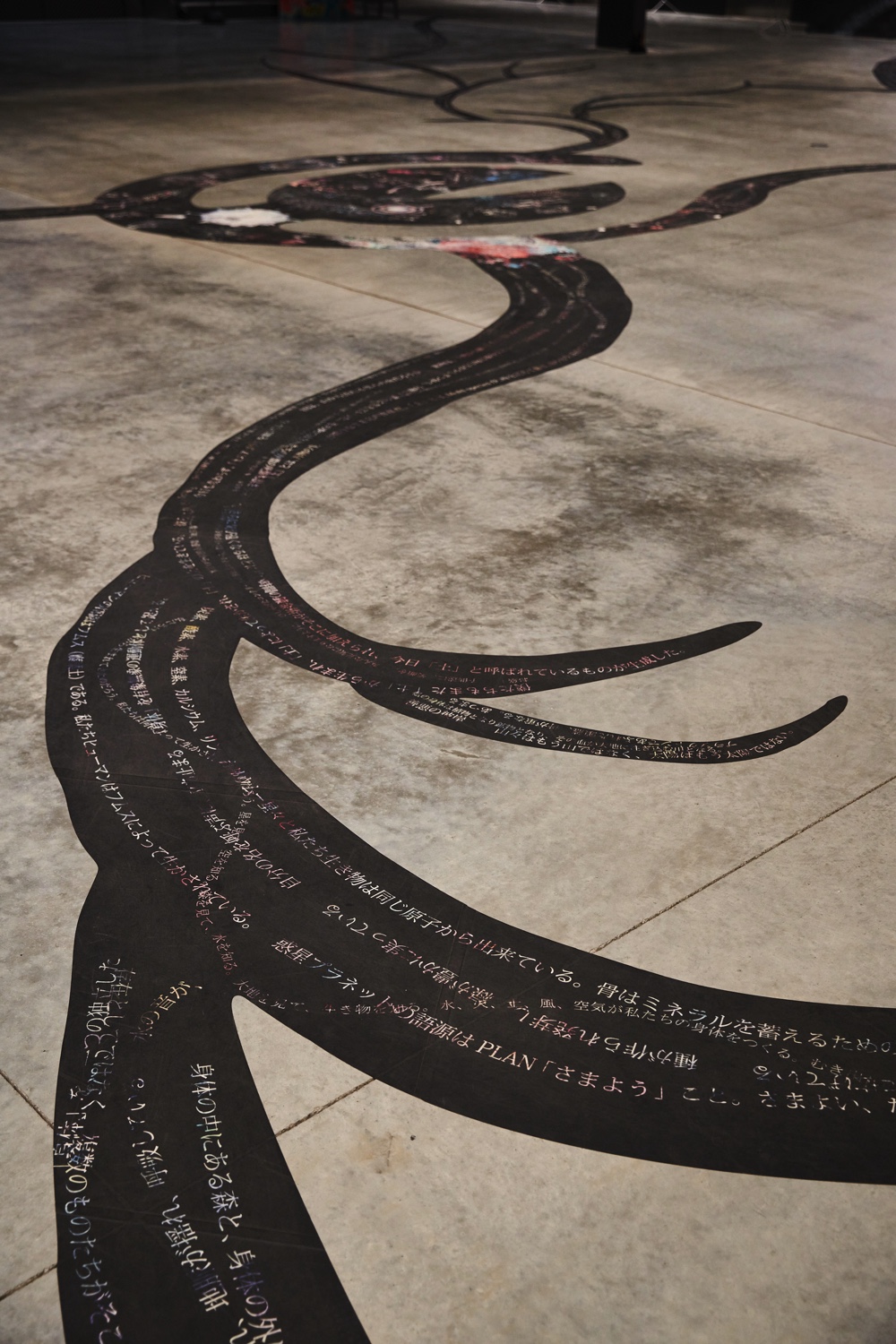

館内に入ると、広いエントランスロビー全体が大小島作品の舞台と化している。入口から床を枝状にうねるシートは中央にある結節点へと繋がっており、そこからは複数の枝が、螺旋を描くように床上をうねりながら空間各所へと到達している。シートには、大小島のドローイングの断片やオリジナル・テキストや書物の引用が流れるように綴られている。

Photo by Osamu Nakamura

Photo by Osamu Nakamura

[4] フォッサマグナは、新潟県糸魚川市と静岡市を結ぶ「糸魚川-静岡構造線」を西端に、武蔵野までも含む広大なエリアである。

[5] このミュージアムは、武蔵野にまつわる書籍や資料を集めた「武蔵野回廊」を備えているが、フォッサマグナや井戸尻・勝坂文化に関わる展示も今後期待したい。

[6] ミュージアムのウェブサイトには「花崗岩の板材2万枚を外壁にまとった、大地が隆起したような建築」「石とその面構成による唯一無二の造形性、武蔵野台地とこのミュージアムは地底でつながっているという思想」とある。

Photo by Osamu Nakamura

ロビーの真正面には、エネルギーを放出する巨樹のような大きな絵画が私たちを迎え、その傍らにオブジェたちの一角がある。手前の高い柱には、見上げるほど縦長の絵画にそそり立つ木のような大きな骨が描かれている。そして右奥の壁面には、大きな手のひらが見える。垂直軸では、これら3枚の絵画が空間に存在感をもっており、平行軸では床のシートがうねり絵画や空間全体を繋いでいる。一つの有機体のようにも見える空間を、人々は自由に回遊しながら作品の細部へと入っていく。

「磐座」の内部に入り、そこに育つ生命体に遭遇するかのような構成は、石が無機的で静的なものでないという大小島の表明であるだろう。そもそも磐座は、その大きさや形状によって人間が畏敬や信仰の念を抱くほどの存在である。その多くは、かつて火山の噴火や山体崩落で落ちてきたままその地に鎮座し、長い年月の中で苔むし、虫や微生物が共生する生態系を成している。

「石が生きている、石が太る、石が血を流す…」(椙山林継)[7]

北海道、硫黄山にて Photo by Maki Ohkojima

そもそも石というものは、不動で不変ではなく、成分や成り立ちに応じて変化し続けている。その意味では磐座も「生きている」と言えるのではないか。バイオアート研究者かつアーティストである岩崎秀雄は、「地質学スケールで見れば「石」もまた動的現象(生命の起源論争・化石・地層)」だと述べている。[8] 大小島のインスタレーションは、「磐座」の内部に有機的な流れや変化を育み、それらが外へ流出し大気に遍在していくものとしてあるだろう。

「2020 年、世界に結界が張り巡らされた。到来した災禍から身を守るために、私たちはその結界のうちに引き籠ろうとした。(略)張り巡らされた結界は完全ではなかった。綻んでいた。(略)私たちに孤絶を禁ずるその綻びは、一方で、私たちを孤絶から救いだす糸口でもあったはずだ。綻びのために私たちは孤絶しえない。綻びのために私とあなたは無関係ではいられない。祝福されし綻び。悦ばしき綻び。私たちに死をもたらす綻びは、同時に私たちの生の条件でもあるのだ。(略)外界から隔たれ、清潔さの行き届いたこの空間にさえ、目には見えないだけで無数の生命が蠢いている。それらを運ぶのは私たちかもしれない。私たち自身もまた動く綻びなのかもしれない。もし、綻びから吹き入る風に傷ついたなら、結界を張り直すより前に、まずはその傷口にそっと手をかざしたいと思う。誰も孤絶していない。その綻びを綴じることはできない」(大小島真木《綻びの螺旋》[9])

大小島は、新型コロナウイルスという災禍に対して「結界のうちに引き籠」ろうとした私たちだが、結界が綻びていて孤絶しえないこと、むしろそれが生の条件だと見なしている。そして「結界を張り直すより前に、まずはその傷口にそっと手をかざしたい」と述べる。人間が、人間以外の存在を下位の存在、そしてモノと見なして孤立してきたこと、それによって逆に動植物そして森羅万象から孤絶してしまったこと。そこから「綻び」を認め、私たちが世界の一部として存在していくことが、ぎりぎりの可能性として提案されている。

人間は、人間以外を対象化し、支配・制御しようとしてきた。それは人間がもつ根源的な不安—暗闇や死、そして綻びに対する—に由来する。生身では弱いホモ・サピエンスは、道具を発達させ様々なものを発明し蓄積してきた。そして同時に芸術を生み出してきた。そうして築かれた文明の上に、私たちは生活している。綻びを排除する行為は、人間中心主義的なオブセッションで埋め尽くされている。しかしアクシデントや例外は、人間の想定を超えて生起し続ける。世界の深淵、そして人間が到達も管理し得ない世界…。大小島は《綻びの螺旋》において、そこにこそある未分化で豊穣な世界(あるいは未分化の豊穣)を描いている。

《綻びの螺旋》は、螺旋というビッグバン以来宇宙的な時間、空間スケールで生起し続けている動きが、常に予測不可能な差異を生み出すことを示唆しているように思われる。星雲、大気、渦潮、ゼンマイや巻貝、人のつむじ、DNA…自然界には、ミクロやマクロのスケールを超えて螺旋が至るところに見られる。古来から人間は螺旋を重視し、縄文、ケルトやアイヌなど、世界各地でその形態を見ることができる。

吉本隆明は「生命について」という講演で、三木成夫による生命現象の基本要素として螺旋とリズムを挙げている。[10] 螺旋とリズムは、相互に関係しているように思われる。螺旋が形成される際には時間軸をともなうが、そこにはリズムが関わっているのではないか。いやむしろ、リズムによって螺旋が生まれるのではないだろうか。そしてそのプロセスが、現象や物質を形成するのではないか。《綻びの螺旋》というタイトルで大小島は、綻びを持つ存在としての人間を、森羅万象としての生命群に包摂している。綻びとは、むしろ祝福されるべきものなのだ。

[7]「松浦武四郎」展関連講演「祭祀の中の勾玉」(2018年10月21日、静嘉堂文庫美術館)。

[8] 京都府域展開アートフェスティバル「ALTERNATIVE KYOTO – もうひとつの京都−」キックオフフォーラム 「想像力という〈資本〉―来るべき社会とアートの役割―」でのプレゼンテーションより。

[9] 本作品についてのテキスト。会場に掲示された。

[10] 1994年12月4日「生命について」。『吉本隆明 <未収録> 講演集 <2> 心と生命について』(筑摩書房)より。

吉本隆明〈未収録〉講演集2 心と生命について

3. 《綻びの螺旋 Perforated Spiral》たち

Photo by Shin Ashikaga

館内に入り、全体を見渡して最も目を引くのが、正面奥に展示された巨大な絵画、〈マンダラージュ〉である。2021年に熱海で滞在制作されたもので(ホテルニューアカオ/現 HOTEL AKAO)、多様な生命が絡まり合うことで上へ上へと成長し、巨大な生命の樹を織りなしている。動物の頭部、コウモリ、蛸、蛾、昆虫、魚、アンモナイト、鳥の羽、DNAの二重螺旋、脳、骨や植物、魚体から飛び出た人の手、精子、幾何学的形状、そして螺旋…様々な動物や組織、生命たちが密集し蠢いている。生死や発酵か腐敗の区別ができないカオティックな状態で、螺旋を織りなし上昇する樹は、大小島によれば、『古事記』でスサノオに殺された穀物の女神、「大宜津比売(オオゲツヒメ)の堆肥から生まれた絡まり合う混沌とした生命たちによる木」であるという。[11]

〈マンダラージュ 〉細部 Photo by Osamu Nakamura

境界を超えて多種の存在と有機物や水などを交換し相互に享受する力強いエネルギー体、それは生命の証であり、絡まり合うキマイラたちの饗宴は終わることがない。樹の下部にも馥郁とした大地が広がり、地中には地上を凌駕するほどの生命の絡まりやネットワークがひしめいていることだろう。

生命樹の中央からは、半人半獣の頭部が正面切って私たちを見つめている。上部にも大きな目のようなものがあり、そこかしこにもいくつもの目がこちらを見ている。大小島は、かつて屋久島の森で迷った時、「森に見られている」と感じ、自分が死ねば、森の微生物たちに食べられ分解されていく(森になる)と感じたという。自然の中で人間は見るだけでなく見られる存在であり、食べるだけでなく食べられる存在である。複数の動植物、そして石、森などに見られていることを感じること。それはヴィヴエイロス・デ・カストロの「パースペクティヴィズム」にも繋がっていく。

〈マンダラージュ 〉細部 Photo by Osamu Nakamura

大小島は、2017年海洋調査船タラ号にアーティストとして乗船した際、北太平洋上で白いクジラの亡骸に出会ったという。[12] 人間の身体をはるかに超えた存在の皮が溶け腐臭を放つ中、鳥や魚や様々な生き物に食べられている。それを見て「鯨は海の一部であり、同時に海が鯨の一部」[13] と感じ、海そして鯨を「生命のスープ」だと実感したという。[14]分解と生成が同時に起きること、それこそが生命の連鎖であり、その絡まり合いの中で私たちも生きている。その意味で「マンダラージュ」は、根をはる大地そして大気を含めた「生命のスープ」ともいえるだろう。

タラ号で出会った鯨の亡骸

大小島は、大きな絵画を描くときも、自らの心臓ほどの小さな絵から始めるという。小さな虫が延々と歩み続けるように、派生したり飛び地を描く場合も、ささやかなエリアから描いていく。「最初の一歩と石を投げかけて、たくさんの余白を残しながら進める」[15]と述べているが、ボトムアップに、自分の目線や身体に沿いながら描く中で絵画が成長していく(時にはキャンバスからはみ出て壁へ、時には映像へと拡張される)。

滞在制作では、そこでの体験や思考を絵画に取り込んでいく。キャンバスの上で飲食をするなど、絵画空間が生活空間と重なり始める。描く行為もその都度、異なる向きや姿勢がとられる。そのような中、自身の呼吸や体温、細菌、時には汗もが絵画に付着し浸潤していく。生理の経血も塗り込んだというが、まさに「生命のスープのように絡まり合った世界を、生命のスープのような液体によってドローしていくこと」(大小島)[16] の結果である。描く内容に加えて、「生命のスープ」を素材として入れ込んだ大小島の延長体としての絵画は、《綻びの螺旋》の充溢を高らかに謳いあげている。

タイトルの〈マンダラージュ MANDALĀJU〉は、「曼荼羅」と「樹」に由来すると思われる。それに沿って、文化人類学者の岩田慶治が「マンダラ」について述べた一節を引用する。

「コスモスは見られ、鑑賞された美の宇宙である。マンダラは観察者が行為者になり、その中に歩み入ったときに成立する動の宇宙である。いかにその光は乏しくても、そこに歩み入るわれわれ一人一人が大日如来の分身なのである。そのとき、自分と木、自分と石、自分とネコの境界が消える。その光の知がマンダラを覆いつくすのである」(岩田慶治)[17]

「マンダラ」では、観察者が行為者になるという。大小島の有機的延長体としての〈マンダラージュ MANDALĀJU〉も同様に、描いた大小島だけではなく、私たち観る側が歩み入ることで「動の宇宙」となる。それは「生命のスープ」の只中に入り味わい、そこに溶け込む体験であるだろう。

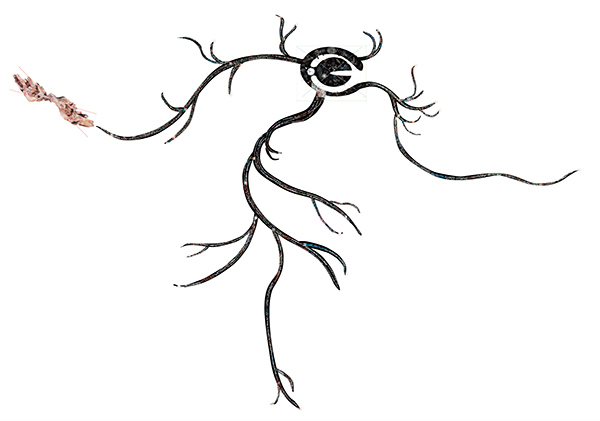

〈マンダラージュ MANDALĀJU〉の手前の床には、布に詰め物がされたオブジェや漂流物や流木による一塊りの〈マンダラーシュ MANDALĀJU Seeds〉が佇んでいる。いずれ〈マンダラージュ MANDALĀJU〉になるであろう「種」としての存在は、再生布や綿、端材布によるもので、瀬戸内の粟島の女性が手で作ったものだという。人間や動物たちを想起させるパーツが入り組みながら、来るべき生命樹への変容を待つかのようである。

〈マンダラーシュ MANDALĀJU Seeds〉Photo by Osamu Nakamura

〈マンダラーシュ MANDALĀJU Seeds〉蛸 | Photo by Osamu Nakamura

柱に設置された絵画〈 環世界群 Umwelts 〉(2021)は、6mに至る高さのもので、人の上腕骨が描かれている。大小島は、骨について「ミネラルを蓄えるための生命維持装置であり、体内に存在する固形の海だとも言われています」と述べている。[18]タイトルは、「すべての動物はそれぞれに種特有の知覚世界をもって生き、その主体として行動している」というエストニア出身の生物学者ヤーコブ・フォン・ユクスキュルが提唱した「環世界(Umwelt)」を複数形にしたという。

天空に向かってそそり立つ骨の根から最上部分まで、いたるところに生命たちが発芽している。根の部分から出るエネルギーの管のようなものには蜂が繋がり、外のエネルギーが接続され変容する様を想起させる。骨の最上部には脳のようなものがあり、その上の天空も有機的な存在で覆われている。おびただしい生命の芽や存在そして帯は、生命の根源(海)としての骨から生まれている。そしてそれぞれの生命が、「環世界」を持ち共存しているのだ。個体の死であるとともに、生命の海である骨は、生命エネルギーに満ちた〈マンダラージュ MANDALĀJU〉と対照を成すもう一つの生命樹といえる。

環世界群 Umwelts 〉細部

岩崎秀雄は、とある研究会での発言において「石のような生物の形態」として歯、骨、珪藻を挙げ、「異なる時間性が混在する身体」と述べている。[19] 人間を含む動物の身体で最も石に近いのが歯や骨で、他の部位よりも長く存在する。〈マンダラーシュ MANDALĀJU Seeds〉は、種子のように硬い。同時にその生命樹は、〈マンダラーシュ MANDALĀJU〉の生命群の変化とは比較できない長い時間で育ち、朽ち果てていくだろう。

そして〈環世界群 Umwelts 〉の右奥の壁面には、大きな手のひらが描かれた絵画〈クラレ Curare 〉(3mx約3.5m)(2021)が浮かんでいる。大小島によれば、「アマビエ」というお題に呼応して、肥後国熊本などの海中から出現し、吉凶にまつわる予言を伝えたという猿に似た毛深い妖怪「アマビコ」(江戸時代後期から明治中期に記録)がモチーフだという。大きな手のひらには猿がいくつも描かれ、下部には小さな手のひらが描かれている。タイトルの「クラ- レ curare」は、care( ケア) の語源のラテン語で、「心配・悲しみ、世話、介護、保護を表すcare、配慮・治療を表すcura」に由来するという。大小島は、他者の悲しみや痛みを自分のものとして感じ、ケアすること、つまり他者を遮断せず、絡まり合うことで災厄や悲しみを共有することを示唆する。手は、常に他者や世界と接触し接点を持つ最前線であり、手を当てたり手でさすることで病を癒したり、痛みを柔らげる効果もある。本作は、新型コロナウイルスに関わらず、また人間に限らずそれぞれの生物がそれぞれの環世界で抱えている危機や地球環境や地球上で起きている危機についての「ケア」や「キュア」という、アートが今まさに人々に対して担いうる大きな可能性に触れている。

〈クラレ Curare 〉Photo by Osamu Nakamura

《綻びの螺旋 Perforated Spiral》は、これらそれぞれの絵画やオブジェをノードとして、それらを床上を管や神経系のように伸びるドローイングとテキストの複合体が、一つの生命体のように接合する様態を呈している。実は、この生命体の中核をなすのは床のドローイングの中央部であり、上述の作品たちは、そこから延長された枝の果実のようなものとしてある。中央部分は、円形でありながら、その形状が閉じられずに一部綻びている螺旋のような形態—綻びの螺旋—である。大小島は、その形態に生命の本質そして世界の根源を感じ取っている。

《綻びの螺旋 Perforated Spiral》細部:中心地

《綻びの螺旋 Perforated Spiral》全体図

この不思議な形態は、大小島が描いたのではない。盛り土をしてそこに水を流し入れ、水が土を侵食し崩れた形態から大小島がドローイングを起こしたものだという。人工的なランドスケープを生み出し、そこに一種の「水害」を起こすことで、自然の流れ(ドローイング)が生まれ、その流れを起源に床全体に神経系のようなネットワークが延長され、それぞれの突端に出現したのが生命樹(〈マンダラーシュ MANDALĀJU〉や〈マンダラーシュ MANDALĀJU Seeds〉)であり、骨と化した柱〈環世界群 Umwelts 〉、手のひらとしての〈クラレ Curare 〉なのである。

そしてこれら可視的な世界から、私たちは巨大な磐座の外、そして下へと広がり続ける不可視の《綻びの螺旋 Perforated Spiral》を想像する。未来に渡って成長し続け、磐座からさらに伸び、本体や周辺を覆い尽くしていく様を。《綻びの螺旋 Perforated Spiral》は、生き、呼吸し続ける。そしてそれは、磐座としてのミュージアムを呼吸させようとする。それはひいては地表を覆い空中へと伸び、地中に根を張って行くことで、地球自体を一つの生命を宿す「磐座」へと成長していくだろう。

[11]大宜津比売は、本作展示中に始まったセゾン現代美術館での絵画のメインモチーフであり、〈マンダラージュ MANDALĀJU〉はその身体を貫いている木のようだと大小島は述べている(2022/5/7)。この絵画は、周辺の壁面へと拡張していった。

[12]大小島は、2017年にアニエス・ベー主催、海洋生物保護目的の「タラ号太平洋プロジェクト」アーティスト滞在プログラム(2016-18)に参加。

[13]国際瀧冨士美術賞第29期(2008年)受賞者 大小島真木(公益財団法人 日本交通文化協会)インタビュー https://jptca.org/interview/20201019-15864/https://jptca.org/interview/20201019-15864/

[14] ibid.

[15] MeetYour Art:【今週のPICK UP アーティスト】大小島真木 × 森山未來(2022/3)

https://www.youtube.com/watch?v=fknrtg8f3wY

[16] 逆卷しとね 『ガイアの子どもたち』 #02 不純なれ、異種混淆の怪物よ──大小島真木は《あいだ》をドローする(2020/8/4)https://hagamag.com/series/ss0066/7852

[17] 岩田慶治 2005; 77-79、清水高志「アニミズム言論—《相依性》と情念の哲学」、奥野克巳×清水高志『今日のアニミズム』(以文社、2021)より。

[18] 大小島真木展「骨、身体の中の固形の海。— 植物が石化する“Bones, the sea inside of body. — Petrified plants.”」(HARUKAITO, Tokyo, 2019)のステートメントより。

[19] 2022/3/12「 深澤孝史《道祖神リプレゼンテーション》をめぐって」(生命の物質化・物質の生命化に関する理論調査と制作実践・第1回公開研究会/第61回マルチスピーシーズ人類学研究会共催、プレゼンター:深澤孝史、四方幸子、司会:増田展大、コメンテーター:奥野克巳)での発言。

4. 《Re forming《 I 》》

Photo by Osamu Nakamura

《Re forming《 I 》》(2022)は、「コロナ時代のアマビエ・プロジェクト」枠で制作された《綻びの螺旋 Perforated Spiral》に加え、本プロジェクトで展示を行った6人のアーティストの作品を一堂に紹介する展覧会[20] で発表された新作である。

「形を再生させる」を意味する《Re forming《 I 》》は、AIの機械学習機能 GAN(敵対的生成ネットワーク)[21]を援用した新たな試みである。大小島がコロナ禍に温めてきたもので、自身で試みたあげく、プログラマーに依頼してようやく実現したという。メディアは異なるものの、《綻びの螺旋 Perforated Spiral》の続編という側面も持つように筆者には思われる。

空間には、いくつも吊られた正方形の布に人間のような動物のような—いやどちらでもないような—異形の顔の(ような)画像が浮遊するかのようである。透過性をもつ布にプリントされたもので、その中に一つだけ、顔に加えテキストを含む動画のプロジェクションがある。音はない。しかしその場に立つだけで、ただならぬざわめきが感じられる。

大小島は、膨大な数の絵をスキャンしコンピュータ内に蓄積、GANで画像を生成させる際、人間や動物の顔だけでなく、ウイルス、木など顔からかけ離れた絵を投入したという。システムが撹乱され、その上で「綻びつつ取り入れ」(大小島)ることによって、現実には存在しえない顔のような形状が次々と生成された。せめぎ合いにより生み出された画像たちは、いずれもえも言われぬ寄る辺なさを放ちながらこちらを見ているようである。それらをつないで製作された動画(43分)では、次々とあらわれる形象が不気味な生々しさを放つなか、大小島の世界観に沿った自身のテキストや引用が挿入される。[22] 直感的に目を背けたくなる、と同時に引き込まれ目を離せない…相反する相克に身を置くこと、それは決して楽なことではない。しかし私たちはそうすることで、自らのもつ様々な先入観や規範—社会、美そして生命など—を相対化し、ひいては自らの存在や生命を相対化し始める。

AI技術により生み出された存在し得ないキメラたち、それらは人間と人間以外との絡まり合う可能態の一端であるとともに、デジタルの存在とのマルチスピーシーズ的な蜜月の開示でもあるだろう。現在のバイオテクノロジーでは、遺伝子組み換えや幹細胞の培養などでかつて存在しえなかった生命体や器官が生み出されうる。バイオテクノロジーを実際に駆使することに対して、大小島は批評的である。むしろ想像的にアートとして多種へと開くことで—アルゴリズムを介したものも含め、既存の種のあり方やヒエラルキーを解体しようとしている。

大小島は、見かけや構造的に隔たった画像を掛け合わせるだけでなく、生成された画像と絵を掛け合わせたり、生成された画像を模写したり陶器にするなど、デジタルとアナログをつなぎGANとの一種の「コラボレーション」を実験している。それはパンデミックの時代において「ウイルスとともに生きる、共生共死」(大小島)[23]という決意の表明でもあるだろう。

《綻びの螺旋 Perforated Spiral》が、人間、動物、植物、微生物、無機物な有象無象のものが結界の破れとともに有機的に絡まり合う樹だとすれば、《Re forming《 I 》》は、有象無象がAIを介してアルゴリズミックに絡まり合い樹木状を形成しているといえないか。前者における生命のスープは、後者では、描いたものがデジタルへ流入した世界で自動的に起きている。《Re forming《 I 》》で表出しているものは、個体の顔のようなものではあるが、その内部にえもいわれぬ多種の要素のざわめきが反響して終わることがない。[24]

[20] 「コロナ禍とアマビエ 6人の現代アーティストが「今」を考える」展(2022年1月22日-5月8日、角川武蔵野ミュージアム4F エディットアンドアートギャラリー)。

[21] GANは生成ネットワークと識別ネットワークの2つで構成されたシステムで、前者(生成側)は生成した画像を後者(識別側)に識別されないようにする。

[22] 奥野克巳、レーン・ウィラースレフ、福岡伸一、チャールズ・ダーウィンなど。

[23] 2002年5月8日、オンラインの対話にて。

[24] 大小島は、本作を音を含むものや暗い空間での規模インスタレーションへと発展させることを

構想している。

5. 空気、磁気…「宇宙万象」へ

冒頭で、呼吸について述べた。呼吸は、生きている限り無意識的に続いている。と同時に人間は、呼吸を意識的にコントロールし心身を変容させることができる。では他の生体、つまり動物や植物、微生物にとってはどうなのだろうか。そして通常生体と見なされない土や石、ひいては地球のようなものにとってはどうなのか。

まず、生命と呼吸を必要不可分なものと見なした上で、「生命」の定義をあらためて考える。生命と非生命の境界とは何なのだろうか。古来から世界各地で人間は、動物や森、山や川、天体や地殻の動きをはじめ森羅万象に生命を感じてきた。現在も先住民の人々にとって、それは受け継がれている。そして現在、近代以降の体系化・論理化の徹底の中で生まれたコンピュータを介した自然の観測や分析が、生命と非生命の境界策定を逆に困難にし始めている。それは物質を超えたパターンとして生命を見なす視点であり、そこには螺旋状の軌跡や構造が横たわっている。

非生命だが生命的な振る舞いもするウイルスをはじめ、大気の流れや河川の移動や地殻変動など、ミクロ、マクロの時間や空間スケールで見ると、いずれも「生きている」と見なせなくはない。

かつてヘラクレイトスは、「生命とはそれ自体矛盾する統一物」だと述べたが、生命はカオティックな振動や流動であり、相異なるもの同志の境界領域が変容しつつ全体を成している様態なのではないか。そのような観点から世界を見るなら、様々な矛盾が混在し、螺旋が綻び、綻びが新たな螺旋を生成させて止まない様態も「生命」と見なすことができるのではないだろうか。

地球に起きる風や波は、太陽や地殻の変動から引き起こされる。地球史的な時間から見れば、この惑星も常に微細に変化し振動し続けている。彼方で生まれた空気の不均衡が螺旋が次第に成長し、台風や風として訪れる。それとともに、人間にとっての厄災や疫病も運ばれる。

「プネウマ」(古代ギリシア語)は、「気息、風、空気、大いなるものの息」を意味し、ギリシア哲学では「存在の原理、呼吸、生命、命の呼吸、力、エネルギー、聖なる呼吸、聖なる権力、精神、超自然的な存在、善の天使、悪魔、悪霊、聖霊など」を意味する(Wikipedia)。

私たちは空気を取り入れないと生きていけない。私たちは、実は大気の一部であり、大気は私たちの一部である。新型コロナウイルス感染症で世界が大きく揺るがされた現在、風や空気に含まれる様々な菌までもが忌まれ排除されつつある。むしろこれらを世界や私たちの(そして私たちに起因する)一部として共存していく時代となっている。

生命は、ウイルスをはじめミクロの存在も含めた矛盾に満ちた統一体としてあるだろう。前々章の末尾で「地球自体を一つの生命を宿す磐座」と述べたが、まさにミクロ、そしてメゾスコピック、マクロなスケールの様々な事物が関係しながら入れ子状の様態を成している。

そこでは生命と非生命に加え、鉱物や微生物、無機物や有機物が関係し、環境に応じて境界をぶらし続ける。これらの活動は、人間を含む生体の内部においても生起している。たとえば骨や歯など無機化合物を形成し(生体鉱物)、血液には鉄分が含まれる。

大小島はとりわけ「鉄」に関心を持っている。鉄は、大地そして生体の血液内に含まれ、また人間は紀元前15世紀頃から鉄器を使用してきた。人類が今の世界に至った歴史については、ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(1997)があるが、本稿では鉄を地球電磁気学や宇宙生物学から見てみたい。

地球には地磁気があり、地球史においてはS軸とN軸が何度も逆転したという(日本では千葉県に地磁気逆転期地層「チバニアン」がある)。玄武岩など、火山性の石の磁気が強いことは知られている。磁気を感知し移動する生物には渡り鳥がいるが、ミクロレベルでは走磁性バクテリアが発見されている。このバクテリアは、磁鉄鉱(マグネタイト)を形成するという。さらに人間も、心臓や脳、肺などから微弱な整体磁気を発しており、体内でマグネタイトを形成するという。つまり石もバクテリアも人間など動物もともに磁力を発しており、一種の磁石といえる。

走磁性バクテリアは、火星から隕石となって地球に落ちてきたものという宇宙生物学の説がある。ジョセフ・カーシュヴィンク(カリフォルニア工科大学教授/東京工業大学主任研究者)は、「走磁性バクテリアも、私たち人類も、火星からやってきた生命の子孫」と述べている。[25] 宇宙生物学や地球電磁気学においては、鉄をめぐり、そして生命の起源をたどる側面からも私たち人間とそれ以外の存在が繋がっていることが示唆されている。

地球は一つの磐座で、生命体のようだと前述したが、思えば地球は宇宙から生まれ、現在も天体の運行や太陽からの光や熱、宇宙放射線や隕石など様々なものに曝され(開かれ)ている。単体で独立するものは、この世界のどこにも存在しない。ミクロとマクロを繋ぎ、生命と非生命、無機と有機が環境に応じて変化し生まれる螺旋とその綻びの森羅万象、いや地球を超えた「宇宙万象」がある。そこには異なるスケールや次元の無数の螺旋と綻びたち(時に「生命」と呼べるだろう)が入れ子を成し、その只中に人間もいる。

人間は、地球上では唯一呼吸をコントロールでき、省察力をもつ存在である。生命の中でも、生命というものを自覚することができる人間。技術とともに芸術を生み出してきたのも人間である。

大小島は、人間であること、そしてアーティストであることの意味と可能性をたゆまず探求し、人間と人間以外のあらゆる生命のために、それらとともに綻びの螺旋を産み続ける。

[25] 2021/2/19 vol.6 生命は宇宙を渡る https://www.mitsubishielectric.co.jp/me/dspace/astrobiology/06.html カーシュヴィンクは、NASAのトーマス=ケプルタ研究員と共同で、火星隕石ALH84001に含まれる炭素質物質のなかに、極めて微小な磁性鉱物も含まれることを明らかにした。

AUTHOR PROFILE

四方幸子|(しかたゆきこ)

キュレーター/批評家。美術評論家連盟(AICA Japan) 会長。「対話と創造の森」アーティスティックディレクター。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、武蔵野美術大学・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)・國學院大学大学院非常勤講師。「情報フロー」というアプローチから諸領域を横断する活動を展開。1990年代よりキヤノン・アートラボ(1990-2001)、森美術館(2002-04)、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](2004-10)と並行し、インディペンデントで先進的な展覧会やプロジェクトを多く実現。近年の仕事に札幌国際芸術祭2014(アソシエイトキュレーター)、茨城県北芸術祭2016(キュレーター)など。2020年の仕事に美術評論家連盟2020シンポジウム(実行委員長)、MMFS2020(ディレクター)、「ForkingPiraGene」(共同キュレーター、C-Lab台北)、2021年にフォーラム「想像力としての<資本>」(企画&モデレーション、京都府)、「EIR(エナジー・イン・ルーラル)」(共同キュレーター、国際芸術センター青森+Liminaria、継続中)、フォーラム「精神としてのエネルギー|石・水・森・人」(企画&モデレーション、一社ダイアローグプレイス)など。国内外の審査員を歴任。共著多数。2021年よりHILLS LIFE(Web)に「Ecosophic Future」を連載中。yukikoshikata.com

綻びの螺旋

2021, Exhibition

Perforated Spiral

角川武蔵野ミュージアム

- - Top

- - Exhibition View

- - Text:綻びを綴じることはできない

- - Detail

- - マンダラーシュ | MANDALĀJU Seeds

- - UPCYCLELINO X 再生布

Exhibition View

〈 マンダラージュ〉

アクリル、布、スプレー

2021年・581.7 cm x 645(幅 x 高 )・5unite

〈 マンダラーシュ〉

端材布、再生布、再生綿、糸、刺繍、漂流物、流木、アクリル絵具、紙粘土、針金

Projected with UpcicyleLino

〈地脈〉

床にカッティングシートプリント

サイズ可変

謝辞

制作協力: 松田まり、UpcycleLino、株式会社ネキスト、粟島ぼ~い&が~る

協力:PROJECT ATAMI、ホテルニューアカオ、HARUKAITO 、小日向明、足利森、辻陽介

Text:綻びを綴じることはできない

2020年、世界に結界が張り巡らされた。

到来した災禍から身を守るために、私たちはその結界のうちに引き籠ろうとした。

束の間の孤絶、その先で再び元の世界を取り戻せるはずだった。

しかし、その期待は裏切られた。

張り巡らされた結界は完全ではなかった。

綻んでいた。

ほつれた縫い目、蟲食いの穴からは、無情にも災禍の風が吹き入り、結局、今もなお私たちはその業風に取り巻かれている。

そして、繕っても生じてしまう結界の綻びを、性懲りもなく縫い合わせ続けている。

呪われし綻び。

憎たらしき綻び。

しかし、私たちに孤絶を禁ずるその綻びは、一方で、私たちを孤絶から救いだす糸口でもあったはずだ。

もしもこの壁が、この窓が、この皮膚が、この膜が、完全に閉ざされた結界なのだったとしたら、と想像してみる。

私はたちまち窒息してしまい、おそらく一瞬だって生きていくことはできない。

私だけじゃない。あらゆる命がそこでは死に絶えてしまうに違いない。

綻びのために私たちは孤絶しえない。

綻びのために私とあなたは無関係ではいられない。

祝福されし綻び。

悦ばしき綻び。

私たちに死をもたらす綻びは、同時に私たちの生の条件でもあるのだ。

天岩戸のように堅牢で重厚な外観をもつ角川武蔵野ミュージアム。

外界から隔たれ、清潔さの行き届いたこの空間にさえ、目には見えないだけで無数の生命が蠢いている。

それらを運ぶのは私たちかもしれない。

私たち自身もまた動く綻びなのかもしれない。

もし、綻びから吹き入る風に傷ついたなら、結界を張り直すより前に、まずはその傷口にそっと手をかざしたいと思う。

誰も孤絶していない。

その綻びを綴じることはできない。

Detail

All Photo by Osamu Nakamura

マンダラーシュ | MANDALĀJU Seeds

端材布、再生布、再生綿、糸、刺繍、漂流物、流木、アクリル絵具、紙粘土、針金

制作協力: 松田まり、粟島ぼ~い&が~る

Projected with UpcicyleLino

UPCYCLELINO X 再生布

UPCYCLELINO X 大小島真木

撮影・編集・音楽 : 足利 森

命の切れ端を集め、そこに新たな命を吹き込むこと。

私たちが着ている服はどのように作られているだろうか。

たとえば綿の服であれば、まずは綿花が育てられる。そこから取れた綿が紡がれて糸になり、やがて反物として織られ、ある形へと裁断され、縫い合される。

たくさんの工程を経て作られたものを、私たちは日頃から身につけている。

ものを作る際には端材が出る。

UpcicyleLinoさんは端材を材料にして、もう一度生地として再生するというプロジェクトを行っている。裁断クズを集め、糸に直して、織りなおす。そのプロセスを想像して、楽しくなった。

廃棄されてしまう予定だったものが、新しい価値と共に生まれなおすこと。それは生命がずっと繰り返してきたことだ。私たちを生かしている土は無数の死の堆積だとも言われている。命の切れ端としての死は、いつだって新たな生を準備してきた。

私なら裁断クズをつなぎ合わせて、生き物たちの皮膚を作ってみようと思う。再生した生地や材料たちから生き物たちの身体を織りなし、そこに作品としての命を吹き込んでみようと思う。

無用とされたものたちが寄せ集まって八百万の生き物たちへと生成していく。

この世界に無用なものなど、本当はなにひとつとして存在しないのだから。

Other Works

←Archives© 2026 Maki Ohkojima