Close

← あなたの胞衣はどこに埋まっていますか?

Back

【展覧会に寄せて】

渡墨からちょうど二ヶ月が過ぎようとしていた。

サンクリストバル・デ・ラス・カサス。メキシコの南部、グアテマラ国境に面したチアパス州の、およそ真ん中あたりに位置する――その住民の多くがいまだ民族衣装を日常的に纏ったマヤ系先住民であるという――古風な街。2024年5月、私たちはその街で、親になった。

子供が欲しい、そう積極的に願ったことはなかった。制作の日々は充実していたし、世界はいつだって刺激に満ちていた。私たちには子供がいなくともこの生を謳歌しつくす自信があったし、未来への種というなら残した作品に託せばよいと思っていた。あるいは、地球人口が80億を超え出たというときに、人類という種のさらなる膨張にポジティブなイメージを抱けないということもあった。

ある時から避妊をやめた。心変わりがあったわけではない。相変わらず子供を持つことに強い関心はなかったが、とはいえそれを頑なに拒むということに対してもしっくりこないものがあった。あともう一つ、ちょうどその時期、私たちの身近な友人が立て続けに命を落とした。死が私たちの意思を超えたものであるならば、産もまた同様であるはずだろう―― ことの成りゆきに任せてみることにした。

妊娠が発覚した時、私たちはすでにメキシコ行きを控えていた。これもまた縁だ。自宅出産を選択したのは、後産によって排出される胎盤――胞衣を、食べてみたかったからだった。友人づてにメキシコの助産師を探し、サンクリストバルの街を出産の舞台に選んだ。

助産師はヴァレンティナという名の若い女性だった。マヤの先住民から助産術を学んだという彼女がこだわっていたのは〈イメージ〉だった。「もしものことは考えないように」と、彼女は繰り返し述べていた。産前には数多くの儀礼も執り行われた。世界に祝福されているという〈イメージ〉こそが何よりも「効く」、それがマヤの医術だった。

ようやくメキシコの水にも慣れてきた頃、予定日よりも早く陣痛が訪れた。「赤子は産道を潜るとき螺旋を描くのよ、その運動をイメージして」。私たちの住処へと駆けつける車中から、彼女は電話越しに私たちにそう語りかけた。

母体が少しずつ開かれていく。身体が境界域へと変化してゆく。古来、世界各地において母体は大地とのアナロジーによって語られてきたものだが、そのレトリックがようやく腑に落ちた。それは小さな大地だった。

地殻が変動するように骨盤が緩んでいく。やがて隆起する火山のように下腹部が膨らみ始める。地響きのような叫び声、膣口からはマグマのような羊水が溢れ出していた。すでに赤子の頭頂部が外界に接している。外はすでに暗い。ひときわ激しい地鳴りが響く。そして次の瞬間、どぅるんと頭全体が、ついで身体が、膣口を潜り抜けた。

予期していなかった涙が、とめどなく溢れて驚いた。我が子を前にした親の感動――では、多分ない。それは生成する命そのものに対する、より原初的で、それゆえに意味の伴わない、非人称的な感動だった。

――――

つとに知られていることがある。

私たちの未来はそう明るくない。今も世界の片隅には砲弾の雨が降り注いでいる。熱帯雨林は燃え盛り、氷山は融解している。膨張の末にあるのは滅亡である。私たちは黄昏を歩んでいる。

いつだって不確かな世界において、唯一確かさを感じられるものがあるとすれば、それは「終わり」かもしれない。命にはかならず終わりがある。同様に、種にも終わりがあるし、生態系にだって終わりがある。なんなら惑星にも、銀河にも、あるいはこの宇宙そのものにだって、終わりはある。

私たちは終わる。私たちはそれを生まれながらにして知っている。普遍性は〈有〉にではなく〈無〉に、〈生〉にではなく〈死〉にこそある。今日、私たちは約束された「終わり」を、生きている。そのさなかにおいてさえ、私たちは性懲りもなく、命を縦に、そして横に、績(う)み、産(む)すんでゆく。

それは祈りのようだと思った。ありふれた〈無〉で覆われたこの世界において、〈生〉、そして〈有〉とは、たまたま淀みに浮かんだだけのうたかた――束の間の奇跡のようなものである。その奇跡を、ただ寿ぐ。「有り難いことだ」、「大事にしなければ」、と。

それでもなお、その子は生まれた。そして、それでもなお、世界はこの真新しい命を祝福していた。祈りの句とは虚無への供物である。私たちはこのささやかな〈有〉を許容してくれた虚無の寛大に、心から感謝した。

――――

「あなたの胞衣はどこに埋まっていますか?」

これはメキシコの先住民族セリが相手に出身地を尋ねる際に用いる慣用句だ。新生児の出産に際する胞衣埋めの習俗は世界各地にある。私たちもまたその慣習に従い、メキシコの大地に子供の胞衣を埋め、その上に紫陽花の花を植えた。その後はみなで輪になって歌をうたい、ご馳走とワインをいただいた。

それはどことなく生前葬のようだった。私たちはその時、新しい命の誕生を祝しながら、同時にその生の儚さを悼んでいた。そう、それは“束の間の奇跡”である。そのことを忘れてしまわないように、命の半身としての胞衣をあらかじめ土中の暗闇に埋葬する。その死を花々で飾り立て、歌と踊りによってあらかじめ弔う。

宴をよそに黄昏れゆく空を眺めながら、ああ、そうか、と思った。初めから恐れることなど何もなかったのだ。大事なのは〈イメージ〉――そうヴァレンティナは言っていた。夜は間近に迫っている。「それでもなお」、そう再び口ずさんでみる。

やおら通りから聞こえくる野良犬の鳴き声。その哀歓につられて、眠っていた赤ん坊が目を覚ました。

「あなたの胞衣はどこに埋まっていますか?」

それはすでに死せる生者たちが取り交わす約束の言葉である。本展はこの言葉の持つ〈イメージ〉に導かれるようにして制作された。もし本展がいくばくかでも皆さんの心に触れるものがあったとしたら、それはとても「有り難い」ことだと思う。

2025年8月16日 送り盆の夜に

Exhibition view

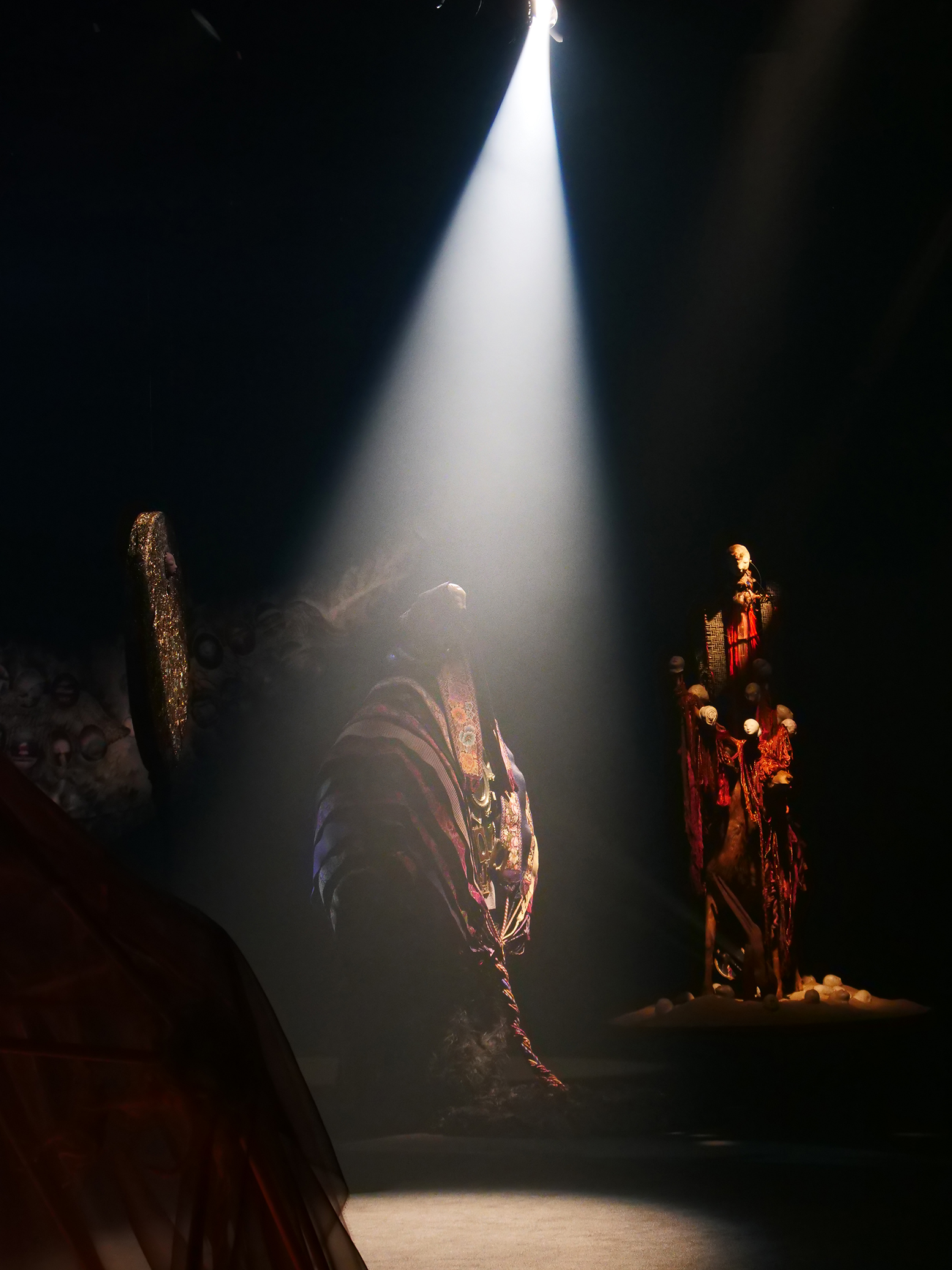

《あなたの胞衣はどこに埋まっていますか? Where lies your afterbirth?》

2025年9月21日から10月19日までKAAT神奈川芸術劇場において開催された大小島真木による個展。

生・死・産・葬をテーマに、“世界の生前葬”としての祝祭空間を劇場において表現。常に変化しつづけるサウンドと照明の効果によって、劇場ならではの動性を宿した空間となった。

サウンドスケープ:カーティス・タム

テキスト翻訳:高田怜央

松岡大パフォーマンス《胞衣》

松岡大パフォーマンス《胞衣》

会期中には展示空間において山海塾の舞踏家・松岡大によるパフォーマンス《胞衣》が行われた。

音楽家・佐藤公哉による奇妙だが温もりのある音楽に包まれ、胎児に擬いた松岡が空間を彷徨い、舞う様子は鮮烈であると同時にどこか懐かしく、あるはずのない胎内記憶を観衆に喚起していた。

遠野巡灯篭木・張山しし踊り《雌じし狂い》

遠野巡灯篭木・張山しし踊り《雌じし狂い》

異界の地・遠野において、郷土芸能と現代カルチャーを織り交ぜ、音楽、芸能、食、語り部たちの声を媒介として、目に見えぬものへの想像をめぐらせるイベント「遠野巡灯篭木(トオノメグリトロゲ)」。

展覧会最終日の10月19日にはフィナーレセレモニーとして、遠野巡灯篭木のライブセッションから張山しし踊り(遠野郷早池峰しし踊り張山保存会)とYosi Horikawa、Daisuke Tanabeによって「しし踊り」の演舞《雌じし狂い》が披露された。

Other Works

←Archives© 2026 Maki Ohkojima