Close

← Golem and Venus

Back

エコトーンの砌は呪縛する | 逆卷しとね

──練馬区立美術館「Re construction」展

大小島真木「身体」に寄せて──

逆卷しとね

《Golem 》

「Re construction 再構築」 練馬区立美術館 Photo by Kenji Chiga

一般的にアーティストはわがままだ。照明足してもいいですか、ここの壁面に釘打っていいですか、この壁とりはらっていいですか、このホワイトキューブ真っ赤にしてもいいですか。大小島真木は今回、ここに土を入れてもいいですか、とお願いしてみたのではないか、と睨んでいる。もちろんだめだ。土は微生物の集合体だからだ。土は生きている。なかにはカビや菌類なども生息している。美術品のアーカイヴとしての機能をもつ美術館に収蔵作品を毀損する可能性がある生きものを入れるのは禁忌である。

とはいえ、ふつうの家庭や飲食店と同じように、美術館にはゴキブリもいるし、カメムシもいると聞く。観覧者や職員の靴には土や砂がついているだろうし、ズボンの縁にはオナモミのひとつくらいついているかもしれないし、なかにはフードのなかでカマキリの卵をそれとは知らず温めてしまっている来館者もいるかもしれない。そうしてみると美術館のルールは合理的に見えて実は呪術的だ。手術の際の徹底的な殺菌が、完全に感染を防止するには至らず、あくまでも確率論的な予防措置のひとつにとどまるのと同じくらいには呪術的だ。

大小島の作品自体、ある意味呪術である。美術館を人知れず蝕んでいるかもしれない、生命のはらからたちの権謀術数と大小島のたくらみはいつも癒着している。土は持ちこめなくとも構わない。美術館に収蔵された美術品を毀損しその有限性を暴くかもしれない、美術館内部に潜在する胡乱な勢力と結託すること。それが大小島とその仲間たちの骨法である。

「Re construction|再構築」CatalogThe exhibition was held at Nerima Art Museum from July 8 to September 27, 2020.The four participating artists are Satoru Aoyama, Maki Ohkojima, Daihiro Tomii, and Futaka Ryuma. Nerima Art Museum, link to the exhibition page

練馬区立美術館開館35周年を画するグループ展「Re construction 再構築」のコンセプトは、4人の現代美術家が同美術館所蔵作品とのつながりを創造することにある。久闊を叙す、あるいは温故知新の試みは各地で行われている。※1 作品の新しさのみを追求したり、あるいは開き直って過去作の風刺に拘泥したりする、(ポスト)モダンのやり方が行き詰まっているとすれば、未知のつながりをつくり、美術(館)と所蔵作品の価値を再構築する、という同様の試みに可能性を委ねる企画がこれからも増えていくことは予想される。近代的新しさやアーカイヴに選抜される栄誉といった延命措置にすがることなく、常識とされてきた価値や感覚の軌轍を踏みはずし、近代化とは無縁の、未だ感知されていないつながりを賦活する暗中模索は、現代美術に残された命脈のひとつだろう。

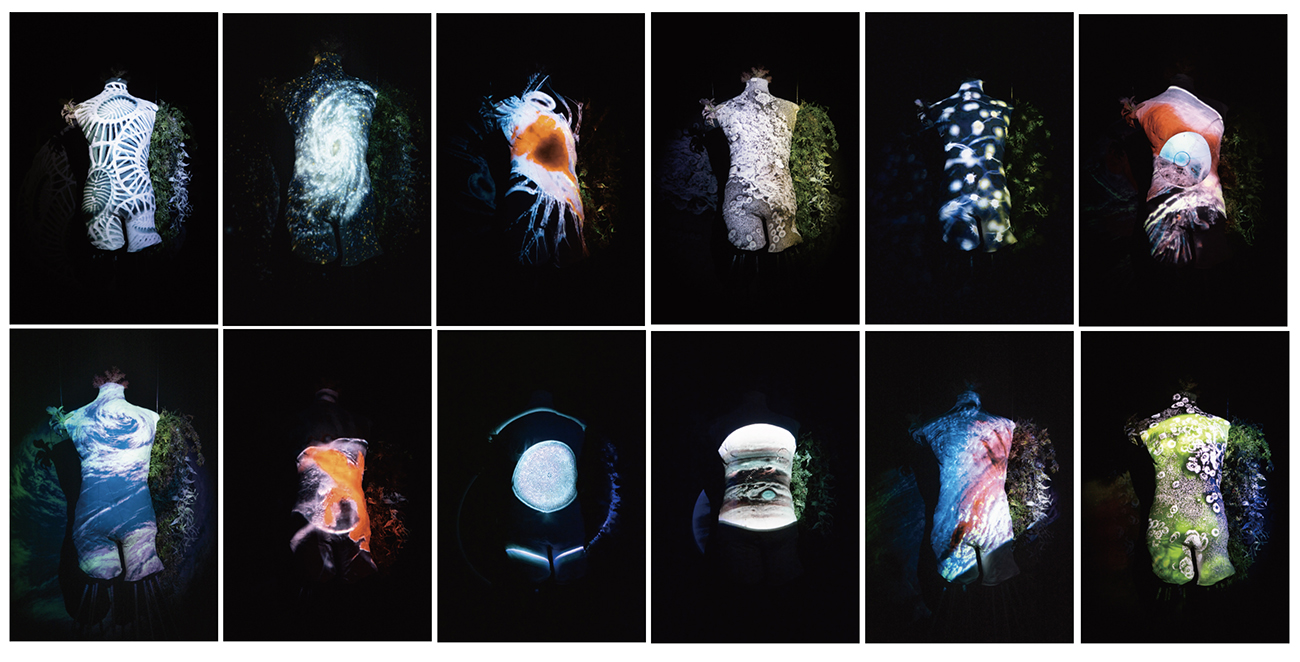

大小島が今回つながりの起点とした先行作品は、植物を描いた花鳥画二点、荒木十畝《閑庭早春》(一幅・1922年)と池上秀畝《桜花雙鳩・秋草群鶉図》(二曲一双・1921年)だった。俯瞰でも正対でもない、地べたを這うように下から植物を見上げる、荒木作のヒトならざる視点と、今にもフレームの外へと飛び立たんとする鳥が身裡に撓ませた弾性に作家自ら身を重ねる、ヒトならざるものへ向かう池上のミメーシスを、大小島は《ゴレム(Golem)》につなぐ。

Ikegami Shuho, Cherry blossoms, twin pigeons and quail in autumn grass, 1921, Color on silk and gold, Pair of paintings, Nerima Art Museum

Left: Araki Tokumu, "Early Spring in a Leisurely Garden," in the collection of the Nerima Municipal Museum of Art Photo by Osamu Nakamura

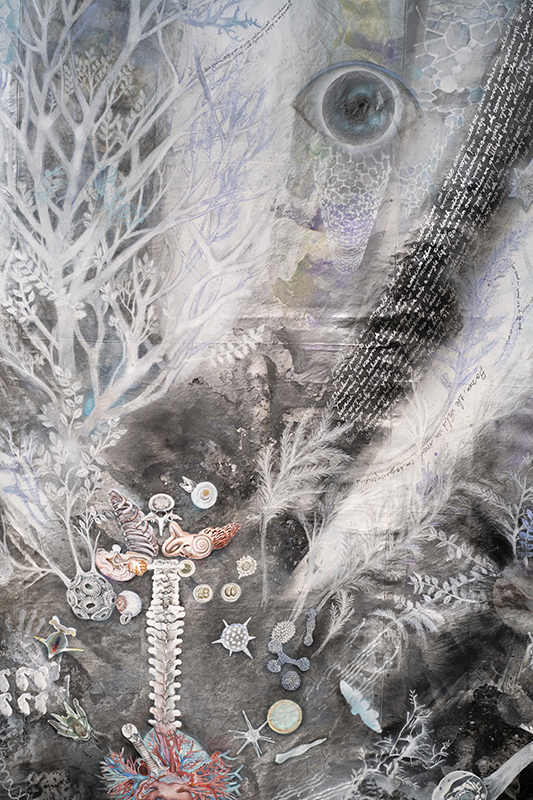

《ゴレム》は展示室の床に横たわっている。素直に見れば位置関係上、《ゴレム》は荒木の一幅を下から見上げる観者である。だが、再構築のテーマに照らせば、《閑庭早春》を描いた時の荒木自身の視点を《ゴレム》は体現していることになるだろう。ただしその目は通常の意味においてはなにも見てはいない。鬱勃とした左眼窩は光に反応する器官を収めることをやめ、光屈性の草木の鉢となる。この眼窩は、草木を動脈/静脈のごとく走らせる暗渠のとば口になる。《ゴレム》を貫く植物状の籠絡はその下半身から剛毛となって茂り、壁面に立てかけられた画布のなかに聳える《胎樹 Fetus Tree》へと伸長する。

Photo by Kenji Chiga

《ゴレム》は、植物の生に貫かれつつ制作する荒木を象った、ヒトならざるヒトである。ゴレム荒木の左目は、客体化の操作を行い写生する目ではない(残された右目は花鳥画を手元で制作するためにかろうじて残されている、ヒトの残りものとして解釈できるだろうか)。その目は、《閑庭早春》を制作する際に荒木を貫いた「力」の入り口である。それは、ヒトの骨肉が詰まった身体を骨抜きにして、植物が繁茂する暗渠(あんきょ)へと荒木を変える傷口である。眼窩を入り口にして花鳥画作家・荒木の身中を襲った生成変化の数珠繋ぎを、大小島は陶器や造花、珪化木、木、ガラス、火山石、糸などの物質の連環によって具体化する。したがってこの作品は、大小島にとっては部分的には荒木による花鳥画制作プロセス追体験の形象化でもある。

Photo by Kenji Chiga

だが、ゴレムの眼窩を花鳥風月の勝手口と断定することもかなわない。耳や口から飛び出す葉や茎を見ても、その伸長の淵源をゴレムに開いた穴に求めればよいのか、それとも後方に控えた画布に威容を湛える《胎樹》に求めればよいのか定かではない。ゴレムは胎樹を下支えする根茎であるようにも見えるし、反対にその幹に寄生したヤドリギのようにも見える。おそらくどちらでもあるし、どちらでもない。ゴレムは神話や聖書に倣えば土くれではある。しかしこの土くれは、くだくだしい管渠(かんきょ)である。出入り自由の穴から飛び出る草木の存在が浮き彫りにするのは、ゴレム荒木がただの管に過ぎないという事実である。ヒトの彼方からやってきて、彼方へと消えていくよくわからないものの流れが、空洞になったこのゴレム荒木というパサージュを通じて具現化される。ゴレム荒木は自ら「土管」となることで、なにものかの跳梁を許す現場となる。花鳥画制作時のゴレム荒木は、自らの企図を左目ひとつ分諦め、跳梁を寛容し、それらの運動を貫く管としての身体を獲得した、とひとまず言えようか。

Photo by Kenji Chiga

他方の花鳥画家、池上の二曲一双は、風景の瞬間性と有限性を強く打ち出している。それは、飛び立つ瞬間の鳥の身裡(みうち)で撓(たわ)んでいる。この鳥の存在によって、池上の屏風の構図が次の瞬間には崩れてしまう儚いものであることが予感される。生の跳躍は、構図に内在しつつ、構図の外を志向するからだ。果たしてゴレム荒木を貫いていたのは、人間的構図をいつも凌駕してしまう、この生の跳梁だった。賑々しく蔓延る枝葉は、人間に見えるゴレムのフレームを超えて、垂直に立てられた画布に聳える大樹にまで連結する。動きのなかにある風景の伸長を表象することを断念する池上は、伸長の力そのものに身もだえしつつ《桜花雙鳩・秋草群鶉図》を描いた。枠を設定してもその枠には決して収まりえない、決して所有できない生の脈動と儚さを人間が絵画に描くことの断念が、池上をゴレム池上たらしめている。

Golem's arms, embroidery with stitched bird feathers by Awashima Girls (average age 73). The bones are made of ceramic. Photo by Kenji Chiga<

人間によって設定された枠組みと構図が崩れる予感は、絵画というメディウムの問題には尽きない。この生自体のままならなさと他の生による拘束、そしてそれらと踵を接する死さえもが、ゴレム荒木に穿たれた管渠を駆け巡るゴレム池上という跳梁の力としてここにある。だから、ゴレムの両の腕に茂る色彩鮮やかな翼を、池上の花鳥画に描かれた鳥と結びつけて満足することはできない。※2 ゴレムに生えた翼は、《桜花雙鳩・秋草群鶉図》の鳥の表象でもアレゴリーでもない。それは鳥の瞬発を描く際にその身へと撓め、池上がゴレム池上へと生成変化する「力」の所在を示す遺物である。迫る力は、生の謳歌には尽きることなく、ある種の息苦しさを伴う。この翼がどんな異郷でもたどり着ける自由な力を湛えることはない。むしろジメジメした地面に縛られる。ゴレム荒木が開通させた管渠は、そのまま頸木でもある。その姿はまるでリリパットの民に縛られたガリヴァーのようだ。貝殻やガラス玉、心臓、そしてイノシシの頭骨が転がるさまは、貝塚のようでもある。その有限性の連関を思えば、翼は鳥葬の換喩でもありうるだろう。果たして、ゴレムは生きているのか死んでいるのか。いや、ゴレムは生かされているのか死なされているのか。おそらくどちらでもありうるし、どちらでもない。生死のあいだを揺れる力に生きものは緊縛されている。ゴレム池上が制作の際に自ずから体現した跳梁の力強さと儚さは、生死や動静に分けることのできない落ち着きのない異界を開く。《胎樹》にて生死を越えた磔刑に処されている土気色のゴレムは、身動きがとれないまま生の跳躍の串刺しになる。縛られているがゆえに得られる「力」がある。拘束のなかにこそ、跳梁はある。

Top two photos by Kenji Chiga | Bottom four photos by Osamu Nakamura

ネイティヴアメリカンの言葉、DNAのコード、化学式がゴレムを呪術的に緊縛する。それらが意味あるものとして定義されることはなく、ただ縛りを敷衍する。呪術はゴレムの下半身から伸長した先にある胎樹にも及ぶ。黒と銀を基調としたこの胎樹には無数の手形、謎めいた文言、複数の胎児、DNAの二重らせん、オルガネラ、そして目が巣食っている。枝葉末節から基幹に至るドローイングと共に、スケールも存在の位相も違えるモノが並走し、とぐろを巻いている。胎樹はこれら落ち着きのない有象無象の搦(から)め手に巣食われている。モノとモノをつなぐモノモノしい呪術の流れが、《ゴレム》と《胎樹》をある種の魔法陣として発生させている。《胎樹》のどてっぱらに浮き上がる脊椎と心肺のトーテムは、墓場の墓碑のようでもあれば、人外の生を讃える記念碑であるように見える。※3 これらすべてが土の結界を張っている。ゴレムは結界に強く束縛され、そのことによって生死の力を享ける。跋扈する跳梁の力に強くせき止められている。この跋扈しつつせき止める力こそ、ゴレム荒木の体内を穿ち、ゴレム池上が身を重ねた、目には見えないモノモノしい腐植(フムス)の力だったはずである。

Tree tomb for burying infants in Arctodoro, Indonesia "Lian Bia" called Baby tree, photographed by Ohkojima

フムスの力を召喚したのは、呪術的な物質の配置だけではない。《胎樹》の画布は、公開制作の際には床の上で制作されていた。※4 床に這いつくばり、4本足になった大小島がドローしたこの巨大な画布は、展示に際し、《胎樹》として直立したのだった。胎樹は地面から引きはがされた土である。ゴレムのいる大地は平面として広げられると同時に、立体として立ちはだかった。ゴレムは土にまみれたまま大樹を見上げるだろう。ただしその眼差しは、二重化した大地の呪力とモノモノしい生のざわめきにただ貫かれている。

The fetus in the womb tree. Photo by Osamu Nakamura

ホワイトキューブ内に張り巡らされた結界は《ゴレム》にはとどまらない。《閑庭早春》や《桜花雙鳩・秋草群鶉図》を収めたガラスケースのなかには、《ゴレム》のはらからである焼き物が忍ばせてある。※5 とりわけ目を惹くのは、《胎樹》の隣の壁面に並べられている《Entanglement Hearts》と題された30枚の連作ドローイングである。どれも「The hearts」と呼ばれてはいる。だがそれらは、解剖学的な臓器とは異なる。それらはヒトの身体のありかたを心臓から思弁し、ヒトでなし、あるいは人外の絡まりあいのなかにヒトの臓器を放り出す試みである。循環器系の主要部を成す心臓を、大小島のheartsは、ヒトが他の生命のプロセスとは無縁であるかのように生きる、人間例外主義に対する批判的介入の形象へと変える。人体の器官がさまざまな生態系の拍動に重ねられるのである。その懸濁のなかで、鑑賞者の心拍の数だけヒトならざる存在の生は脈打つ。

《Entanglement Hearts》Photo by Osamu Nakamura

《胎樹》の中心で鼓動する心臓が、ゴレム池上とゴレム荒木、そしてゴレム大小島が協働した《ゴレム》を縛る特定の結界に親和的なものであるとするなら、この30の心臓は、世界各地の状況と歴史的負荷を負った場所に脈打つ、気脈や地脈、脈絡、鉱脈、血脈の絡まりあいをそれぞれ凝縮している。たとえば、《The hearts 012- エピタフ〜牛、人、ハゲワシ、犬、菌、ウイルスを巡る物語》は、Covid-19パンデミックに端を発する対談シリーズで人類学者・奥野克巳が紹介したトム・ヴァン=ドーレンの研究から着想を得ている。※6 ムンバイのゾロアスター教徒、パールシーの社会では、死者をハゲワシに与え鳥葬に付す習わしがあるが、現在ハゲワシは抗炎症薬ジフロフェナクの牛への投与をきっかけとして絶滅の危機に瀕している。パールシーの社会の伝統的な喪のありかたが立ち行かなくなると共に、ネズミやイヌのように病原体の宿主となる動物の個体数にも影響が出る。狂牛病や炭疽症が流行する恐れもある。このように、ひとつの種の絶滅は他の種の行く末に波及する。人間の喪の作業や他の種の生存、細菌やウイルスの流行など、その波の干渉縞はどこまでもすそ野を広げる。大小島は、パールシーの鳥葬をモチーフに、これら多種の重なり合いとその生死の連環の力をひとつの墓碑のように形象化する。生と死は人間が定めた種の隔てを超え、一蓮托生を要請する「力」としてある。共生は努力によって達成するものではなく、人間の意図とは無関係に常にすでに生きられている現実である。

だが、パールシー社会に特殊な状況を描いた《エピタフ》を普遍的な現象へと短絡させるのは性急に過ぎる。多種の絡まりあいはどの場所にも存在するが、その絡まりあい「かた」はそれぞれの状況によるからだ。しかし状況拘束性(situatedness)が場所のローカリティと同義だとするのも別種の短絡である。というのも状況の拘束とは、特定の地域内における地産地消の結果生じる土着性のものではなく、土地や国家の制約を逃れさまざまな偶然の出会いに貫かれた歴史的なプロセスそれ自体の現れだからだ。たとえば《The hearts 007- Ta.Ta.U./ タタウ》は、異なる地に生きる先住民のタトゥーの文様どうしが出会い、緩やかに重なるさまを手の絡まりあいとして示している。《The hearts 019- Planetary Urbanization / プラネタリー・アーバニゼーション》は、スパイク状の突起をなす都市のビル群と人間の四肢を、電子顕微鏡でなければ観察できないCovid-19の形状に重ね合わせる。《The hearts 017- フムクラシー/ Humucrasy》では、国会議事堂が土に根ざし、ミミズや微生物叢と渾然一体となっているもうひとつの現実を示すことによって、新たな政治的フィクションの到来を予言する。グローバルやローカル、果てはグローカルといった人間的な認識のスケールでは把握(apprehension)できない、生の重ね合わせと絡まりあい、ひいては大小島による抱握(prehension)の過程がこの壁面には並んでいる。※7

布地でつくられた肋骨(※ヒトの肋骨の場合、12×2だが、本作は10×2である。)に対して、垂直に枝と鉄骨が走る一対の《Body》には、また異なった趣きがある。これも人体の再デザインに与する作品であることは想像できるが、その形姿からは自然に即した技術である接ぎ木を思わせる。背景となる黒を基調とした布地の表面には、それぞれ樹木の側根と土着菌の菌糸と思しきドローイングが走っている。いずれにしても、この仮想の身体は地中に没している。だからこの一対の身体が植物や無機物と混淆した《ゴレム》の腐植的身体と重なるのは当然のことだ。しかし、この身体の脊椎を構成する樹木と鉄骨の接ぎ木に形象化された因縁はこれまでの構想からは一線を画する。《ゴレム》のように横臥せず、直立したままのこの身体は、樹と鉄のあいだに依存関係を具体化する。すなわち、水分の吸収にかかわる根茎や土壌の分解に勤しむ菌糸の根柢に鉄骨があるという構成には、鉄が植物の成長に欠かすことのできない栄養素であるという示唆が秘匿されている。葉緑素の合成、エネルギーの生産、アミノ酸の合成と、植物の活動のすべてに鉄はかかわっている。人間の身体においても鉄分はヘモグロビン生成の材料であり、欠乏すれば酸欠状態に至る。あらゆる生物は鉄という無機物に依存している。こうして《Body》は《ゴレム》の腐植を鉄へと接ぎ木する。鉄樹花を開く。

Photo by Osamu Nakamura

惑星誕生の要は鉄である。約90億年前、ビッグバン後の宇宙に漂っていた水素とヘリウムがダークマターと呼ばれる物質の揺らぎに引き寄せられて恒星が誕生した。物質どうしのあいだに働く引力が、エネルギーを生み出し、陽子や中性子の結合を呼び寄せ、新しい元素をつくりだしていった。核融合と呼ばれるこの現象は、26番目の元素、鉄においていったん収束する。かくて鉄は元素第一世代の末裔となる。だがある条件を満たすと、ニュートリノと原子の衝突によって質量の大きな恒星が崩壊する超新星爆発が起こり、鉄の次の元素であるコバルトから92番目の元素ウランまでが生まれることになる。超新星爆発以後に生まれた元素は第二世代と呼ばれている。とはいえ鉄より重い元素も軽い元素も、星の生成と消滅が繰り返されるうちに、やがて鉄になる。鉄は宇宙で最大量を誇る元素であるだけではなく、物質の輪廻転生において元素の第一世代と第二世代を接ぎ木する、境界的元素でもある。

Left: Body | ribs made of fabric Photo by Osamu Nakamura / Right: drawing of what seems to be mycelium of indigenous fungus inside the body Photo by Ohkojima

恒星のひとつである太陽では水素が燃え、ヘリウムと核融合する過程で塵が生じる。太陽の赤道上を周回していた塵芥が集積し、質量を増して同心円状に分離して生まれたのが惑星であり、そのうちのひとつが地球である。この塵芥の大部分を占めているのが鉄だった。地球を構成する塵芥の総重量のうち、鉄は実に34.6%に相当する。生命の誕生とその進化のすべてにこの塵芥は深く食い込んでいる。旧約聖書はヒトの誕生を神の泥人形づくりになぞらえる。土を介した生命の動態を形象化した《ゴレム》もまたその系譜にあるだろう。翻って《Body》は《ゴレム》の呪術を、より大きな時空間スケールにまたがる、鉄という媒質的塵芥とその科学に接ぎ木する。※8

>Detail near the center, from "Womb tree" Photo by Osamu Nakamura

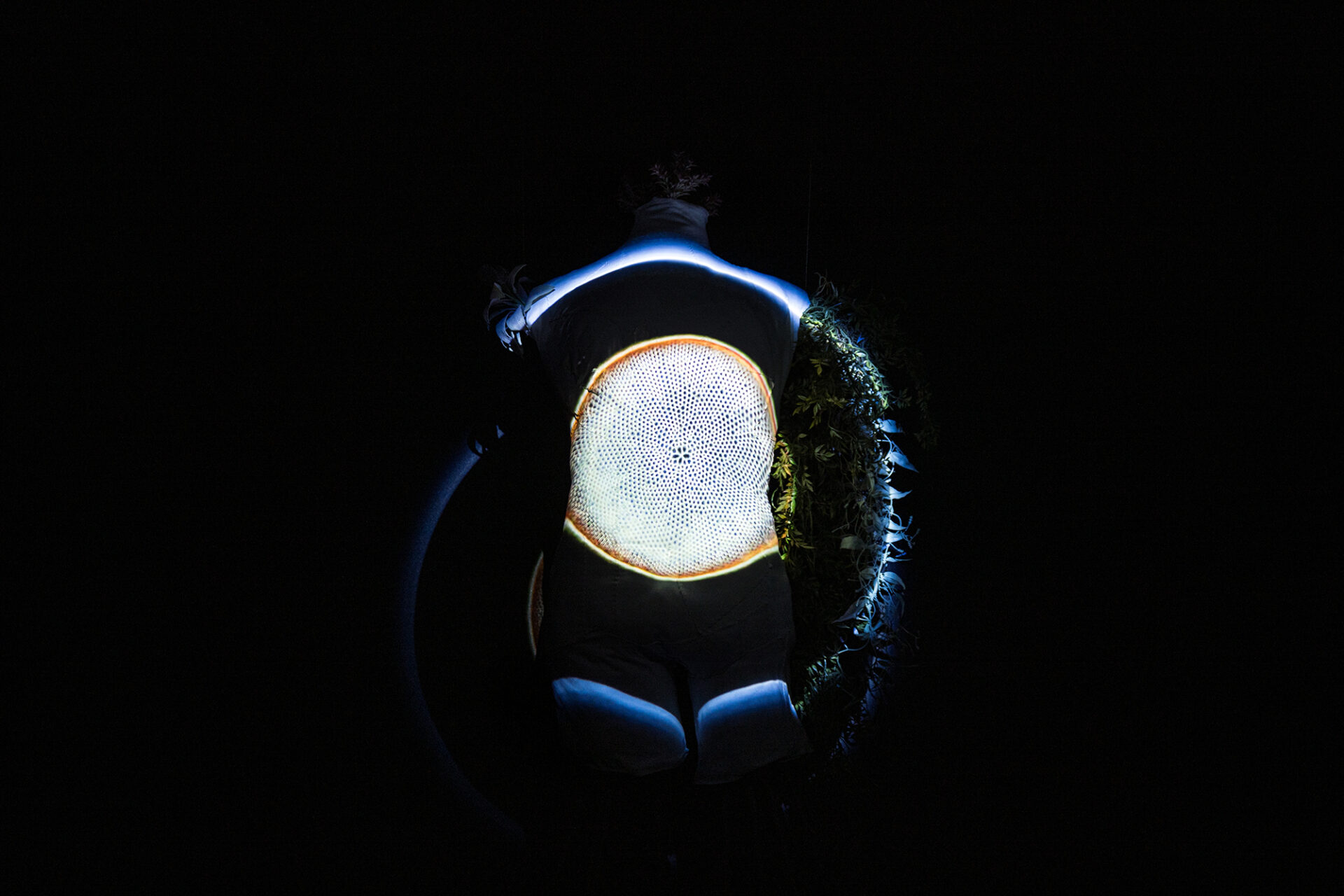

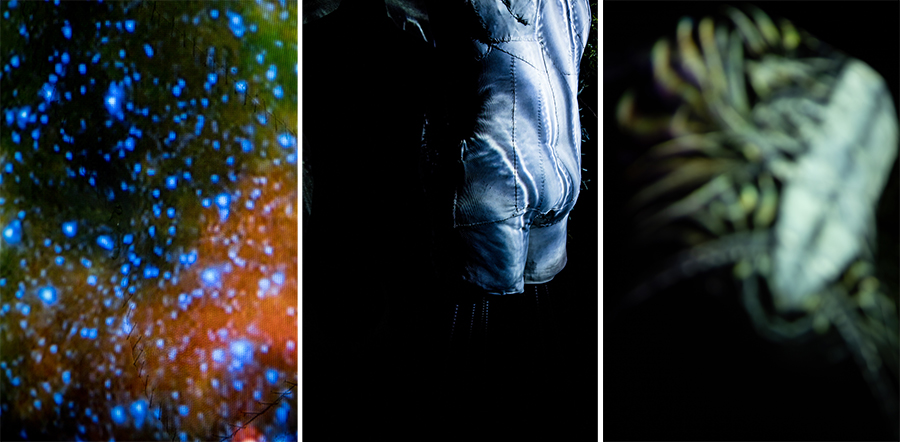

《Venus》Photo by Shin Ashikaga

《Body》に見送られ暗室のなかに入れば、《ウェヌス Venus》の下肢を構成している鉄の心棒が認められる。だが目の快となるのは、腿から首に至るまで、革製の継ぎ接ぎで構成されたこの美と愛の女神に投射されている、銀河の映像とプランクトンの映像の継ぎ接ぎである。映像のなかで動き回るプランクトンは星のように美しい。ウェヌスの背後では、その身体からはみ出したプロジェクションが惑星のような球形を象っている。プラネットとプランクトンが同語源であることに想を得た呪術的連想が、惑星規模の崇高とミクロの美という空間スケール、そして数十億年のテラフォーミングと数か月単位で尽きる代謝と呼吸という時間スケールを圧縮し、ひとつの身体に投影している。暗室にはBGMが響き渡る。本来肉眼では見ることの叶わないプランクトンの、同じく聞くことの叶わないその鼓動が、人外となり果てた耳を聾する。視聴覚の効果は、素材としては革の継ぎ接ぎと鉄の心棒でしかないウェヌスの、めくるめく皮膚となる。異なるスケールの相互包摂それ自体を具体化するこの薄い電子的な皮膚は、この鉄の惑星の表面積の7割を占める海洋を埋める微視的な生を表出させる。地球のスケールで見れば表皮に相当するだろうオゾン層も想起するかもしれない。いずれにしてもそれはごく薄弱で夢のように儚い。そのパラフィンのごとき透き通った電子的皮膚が入れ代わり立ち代わり脱皮しながら、明けの明星/宵の明星(ヴィーナス)の意匠=衣装は紡がれ紡がれ直す。

《Venus》Planets and plankton reflected in a skin made of fabric joints. Photo by Kenji Chiga

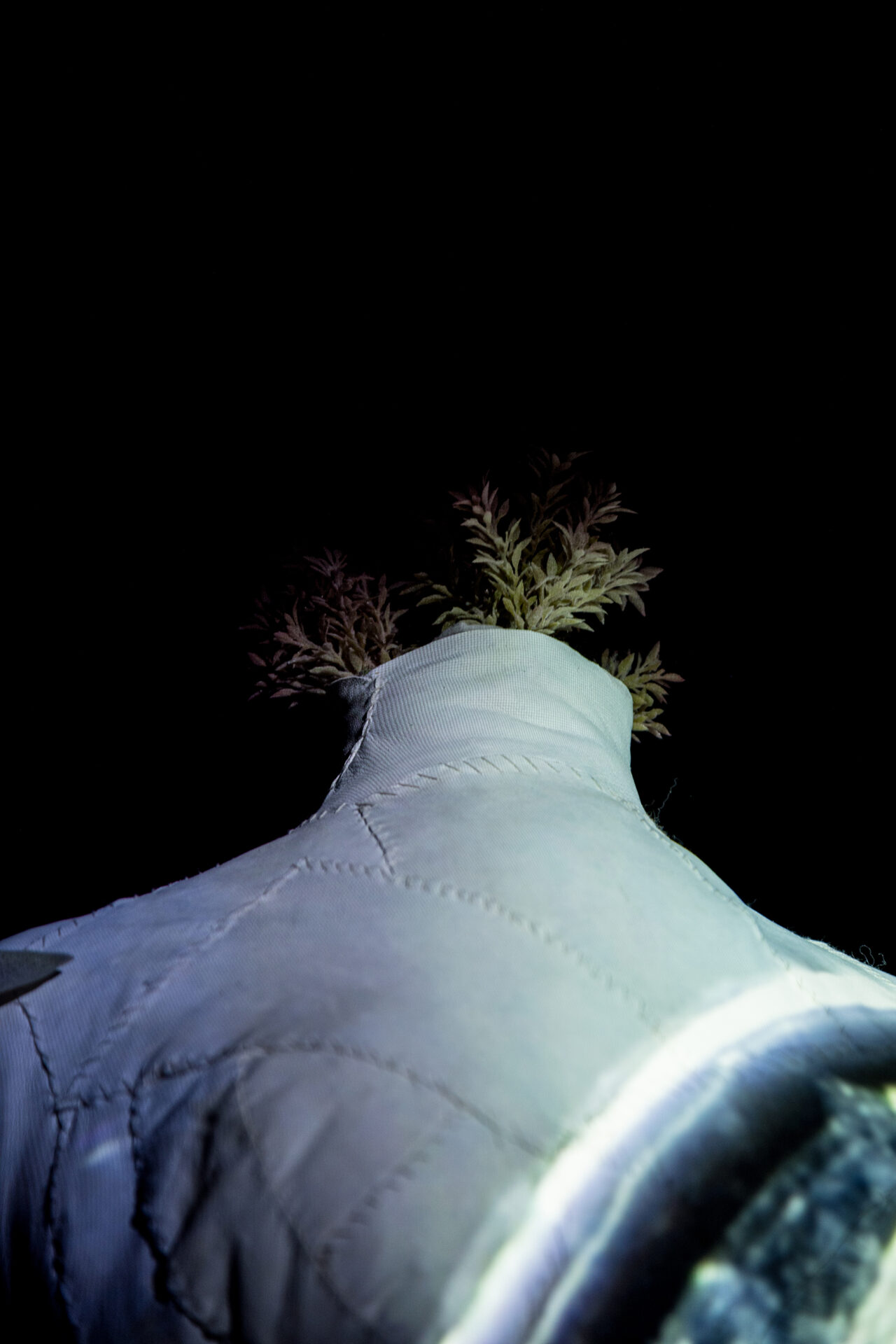

単体の美に目を奪われるのもよいが、公立美術館への持ち込みが禁忌となっている生の蔓延りと蠢きをその展示室のなかに生成する大小島の骨法に鑑みて、海中プランクトンの生を投射されている、《ウェヌス》の身体に立ち返るべきだろう。《ウェヌス》の腕から密かに伸長し、体躯にまとわりつき、首から突き出ている新緑に。そう、《ウェヌス》は《ゴレム》の形象と同じように植物の貪婪につきまとわれている。だがそれだけなら、単なる形態の相似として片づけられていたかもしれない。

《Venus》Photo by Osamu Nakamura

《ゴレム》が拘束されていた《胎樹》に、植物プランクトンや動物プランクトンの姿を認めれば、事態はより深刻になる。「身体」の展示室入り口左手に掲げられているパネルには「土と海が交わるトポス」とあった。古代ローマの女神ウェヌスに対応する、古代ギリシャの女神アフロディーテの神話が、古代オリエントや小アジアの地母神信仰との接ぎ木の産物であるという史実も重ねるべきか。

Contact the membrane Photo by Kenji Chiga

《胎樹》と《ウェヌス》は、背中合わせに張りつけられた一対のスクリーンである。土から引きはがされ立ちはだかった《胎樹》には、《ウェヌス》に投射されたプランクトンの映像が裏写りしている。《ウェヌス》には、《ゴレム》を縛りつける《胎樹》の緑が侵食している。背中合わせになったふたつのスクリーンは、土と海のまぐわいを具現する。《ウェヌス》と《胎樹》の相互貫入を見るとき、《ウェヌス》の暗室で聴く鼓動の主をプランクトンに限ることが果たしてできるだろうか。そこには《Entanglement Hearts》の30の心臓、《ゴレム》と《胎樹》の心臓、そして鑑賞者の心臓が発する、それぞれの異なるリズムが忍ばせられているのではないか。

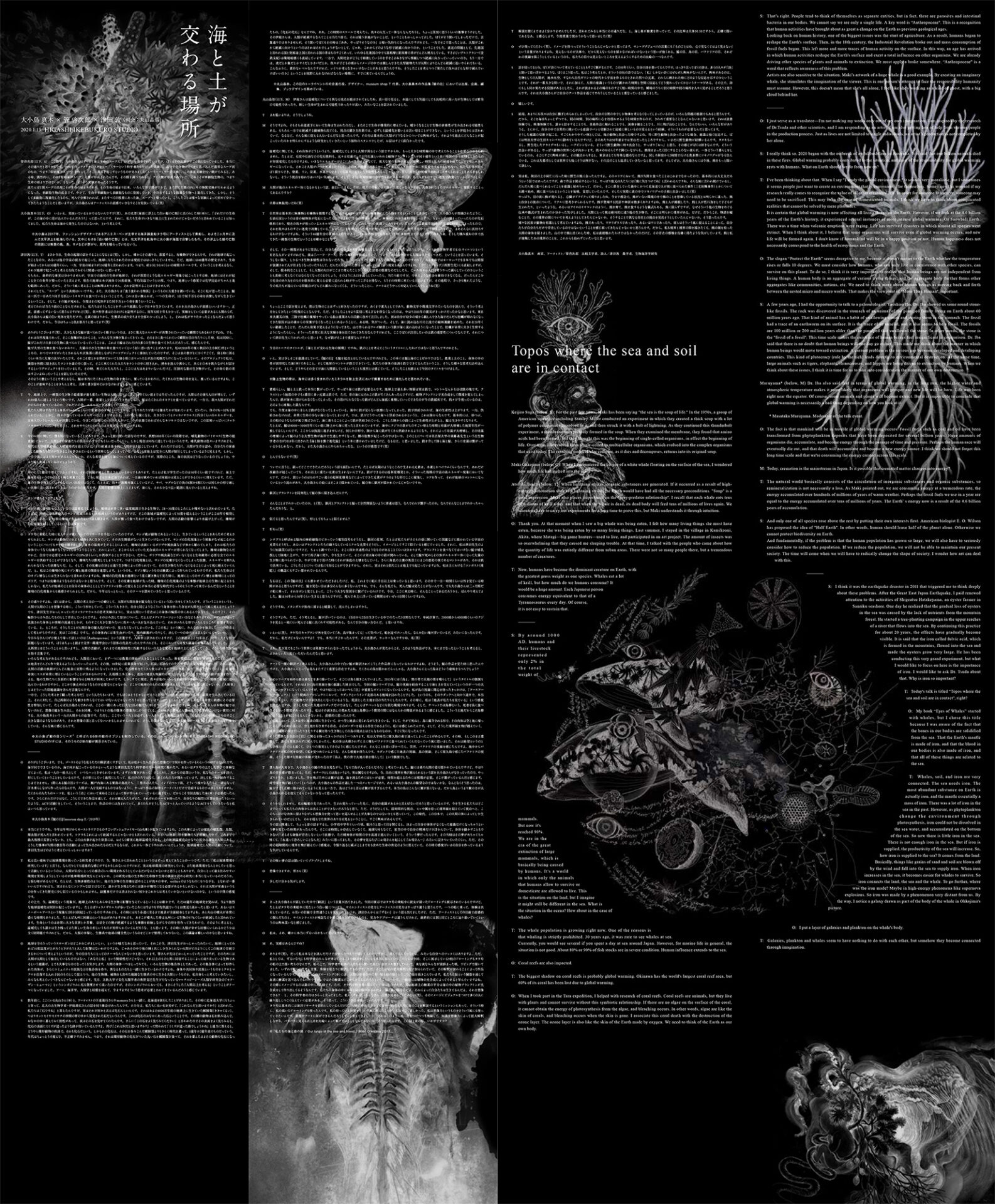

The Place Where Soil and Sea Meet / Topos"

Text and drawings of a trilogy between Oshima and comparative literature/poet Keijiro Kan and biological oceanographer Atsushi Tsuda (moderator: Akitaka Maruyama)

Photo by Osamu Nakamura

Photo by Osamu Nakamura

いずれにしても、これらの生の重ねあわせと絡み合いは極めて緩やかであり、その切れ目は判然としない。《ウェヌス》と《ゴレム》というふたつの身体を軸に構成された大小島の展示は、総じて複数のエコトーン(ecotone)を構成している。エコトーンとは、陸と海のあいだ、あるいは森林と草原のあいだのように、異なる生態系への移行が間断なくゆるやかに行われている場所を指す。エコトーンは、個体どうしの関係を凌駕する、複数の生態系の先端/末端の混淆と角逐が起こる場である。背中合わせのスクリーンに体現されていたように、大小島の展示には、土と海はもちろん、植物と動物、鉄の惑星と生物、人間と土、科学と呪術、心臓と心臓、そして過去の作品と同時代の作品のあいだに働く力を許容する豊かな境界域がある。エコトーンは、個体化を拒絶するキメラ化の運動に満ちている。切れ目ははっきりしない。切り分ける形而上学的知では見ることのできない、爆縮を蒙った世界のまどろみをエコトーンの身体知は見聞きする。ゴレム荒木とゴレム池上という先人のミメティックな身体知は、科学と呪術、そしてアルスによって茫洋とした世界の生成に緊縛されている。再構築とは再現のことではない。それは、決して同じモノに回帰することのない、生命の不可逆的な流れに縛られつつ内在し、繰り返し構築し続ける営みに与するということである。

Sprouting from Golem Photo by Kenji Chiga

境界域は夢の国ではない。ハーバー・ボッシュ法と緑の革命によって肥沃になった土が激甚災害の際に海洋になだれ込むと、たちまち富栄養化によってプランクトンが大量発生し、海洋生物は酸欠状態に陥る。※9 生態系の周縁部は、その外部からの影響を大きく蒙り、個体数の減少や外来種の襲来、食物の枯渇、時には絶滅に晒される(エッジ効果)。だが、潮だまりの例を出すまでもなく、周縁こそが生態学的にもっとも多様な可能性を孕んだ場でもある。エコトーンは、さまざまな生物によってつくられた複数の生態系が出会う場である。そこでは、雑種混淆や新たな協働関係、種の分岐が生じる。正確を期すなら、熱力学第二法則に支配されたすべての生の現場は非平衡系であり、他なるものと互いに混じりあわざるを得ない散逸構造として生があるのだから、エコトーンの出会いの「力」は、個体や種、生態系として切り分けることのできる単位に先んじてある。エコトーンの力に晒された人間は、ゴレム池上やゴレム荒木がそうだったように、いつまでも同じ人間にとどまることはできない。人間は人間ならざる存在に変性(denature)し、他の生と絡まりあい、相互に貫入する。このようなエコトーンに本拠をもつ抱握の「力」をこそ大小島はドローするし、ドローイングは抱握の「力」そのものとして働く。

《 Womb tree 》 Photo by Osamu Nakamura

おそらくは美術それ自体も、美術以外のものと絡まりあい、常に変性に晒されているだろう。制作の現場では、未だ名前を与えられていないなにものかが這い出して来るのだから。この意味において美術(館)は常にエコトーン再構築の営みである。持ちこみを禁じられている美術館内にエコトーンを接ぎ木する、大小島真木とその仲間たちの骨法は、美術(館)のリアルを立ち上げる。人間の目には見えないかもしれないが、人間にとっては気色の悪い生きものが今夜も美術館を徘徊する。

【註】

※1 同時期にアーティゾン美術館で開催されていた「石橋財団コレクション×鴻池朋子 鴻池朋子 ちゅうがえり」(2020.06.23-10.25 https://www.artizon.museum/exhibition/detail/41)はその一例である。同館開館と共にスタートしたコレクションと新作のコラボレーション企画「ジャム・セッション」という企画の第一弾が同展だった。筆者の記憶が正しければ、自作とパートナーシップを結ぶ同館所蔵作品を選定してほしいという美術館側からの依頼に対し、鴻池は「選べないのでそちらで選んでほしい」と伝えたという。制作にあたり鴻池は、自分ではコントロールできない、ままならない出逢いの感覚を失わずなにものかに委ねることを重視したのではないかと思う。

※2 この翼は、粟島の芸術祭に出品した鯨の目シリーズにおいて刺繍を担当した粟島ガールズの作品である。ドローイングの動性にこだわる大小島の作品には翼が頻出する。代表的なものとして、《鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。》(http://www.ohkojima.com/bird-sing.htm)がある。

※3 《胎樹》のコンセプトは、おそらくはインドネシアのトラジャ族が乳児を葬る樹の墓「リアン・ビア」にその一端を負っている。その点も考慮するなら、《Entanglement Hearts》The hearts 024- Baby treeとの交感もあるだろう。もちろん、インドネシアの地勢が色濃く反映された024- Baby treeとは異なり、《ゴレム》は練馬区立美術館に根を張っている。

※4 香取淳子「プレ展示「再構築」 大小島真木氏の制作現場を見る」(http://katori-atsuko.com/?p=3016)を参照。

※5 大小島の作品群はドローイングの動性と生死のダイナミズムを接続する目論見に貫かれているために、概してスペクタクルになる。しかし本展の焼き物、並びに《土のアゴラ Agorá of Multi species》の焼き物は、ひっそりとたたずみ、風景や背景に溶けこんでいるという点で特異である。彼らは鑑賞の対象というよりは、鑑賞者を含むヒトの生活を見守る地霊や妖精のような存在なのかもしれない。

※6 「シリーズ『COVID-19〈と〉考える』 |TALK 01|奥野克巳 × 近藤祉秋|ウイルスは人と動物の「あいだ」に生成する──マルチスピーシーズ人類学からの応答」(https://hagamag.com/series/s0065/7325)を参照。

※7 抱握はA. N.ホワイトヘッド(1861-1947)の用語。抱握とは、意識の有無にかかわらず(認識な把握には限らず)、出来事や事物に連続的に関係づけられていくことによって、具体的な主体が生成する原理のことである。志向性をもっている(非生物も含む)ある主体は、周りにある与件を取捨選択していき、経験的に関係を構成する。つまりは、関係なしに主体は存在しえない。より詳しくは、森元斎『具体性の哲学 ホワイトヘッドの知恵・生命・社会への思考』(以文社、2015年)や飯盛元章『連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学』(人文書院、2020年)を参照。

※8 主として「鉄の起源 宇宙の創造から生物の進化まで」(https://www.nipponsteel.com/company/nssmc/science/pdf/V15.pdf)を参考にした。

※9 ハーバー・ボッシュ法で使われる、水素と窒素の化学反応の媒質は鉄である。

.

*9 Iron is the medium for the chemical reaction between hydrogen and nitrogen used in the Haber-Bosch method.

AUTHOR PROFILE

Shitone Sakamaki 逆卷しとね さかまき・しとね/学術運動家・野良研究者。主な仕事に「喰らって喰らわれて消化不良のままの「わたしたち」――ダナ・ハラウェイと共生の思想」(『たぐい vol.1』 亜紀書房)、Hagazine対談連載「ガイアの子どもたち」(https://hagamag.com/category/series/ss0066)、Web あかし連載「ウゾウムゾウのためのインフラ論」 (https://webmedia.akashi.co.jp/categories/786)、ダナ・ハラウェイのインタヴュー翻訳(https://hagamag.com/uncategory/4293)。その他、荒木優太編著『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』(明石書店、2019年)、ウェブ版『美術手帖』、『現代思想』、『ユリイカ』、『アーギュメンツ#3』に寄稿。

PHOTOGRAPHER PROFILE

Kenji Chiga

http://www.chigakenji.com/

Osamu Nakamura

http://www.samphoto.jp/

Ashikaga Shin

Golem and Venus

2020, Exhibition

Exhibition "Re construction" in Nerima Art Museum

→ エコトーンの砌は呪縛する | 逆卷しとねExhibition View

《 Venus 》

Leather, iron, projection projection, artificial flowers

Year 2020

Projection Video editing :Curtis tamm

Image, Video provided:

Kazuaki Tadokoro | National Research Institute of Far Seas Fisheries,Fisheries Research Agency

Osamu Oku | Micro World Service

Shinji Shimode | Yokohama National University

Daniella Schatz, Michel Flores and Flora Vincent

Cooperation | Atsushi Tsuda, University of Tokyo

Torso production | Mari Matsuda

《 Golem 》

clay, glaze, embroidery, cotton cloth, wood, silicified wood, boar bones, glass, rope

earthenware, shells, volcanic stone, artificial flowers, thread, acrylic paint, markers

Year 2020

Cooperation

Japan Trafic Culture Association

Creare Atami Yugawara

Mari Matsuda

Awashima girls and Whale team

Article

Golem and Venus

To imagine the “body" not as a single independent entity, but as a "symbiotic sphere" of several beings inhabiting and working together――

Today, our world is said to be in a new geological age called the Anthropocene. I have reexamined our bodies in an era in which human beings have assumed a dominant role within nature and have transformed the earth’s condition. I then reconstructed the image of our bodies as two bodies known as Golem and Venus. At the same time, it is also about reconstructing the image of the life that animates us, surrounded by nature.

Golem

A golem is a living doll made of soil that appears in Hebrew mythology. In fact, the origin of the word "Human" is the Latin word "Humus,” or soil made from decomposed plants, and the golem seemed to me to be a kind of prototype of a human being. Soil is a collaboration between myriad creatures, both living and dead. It is the collective, the result of entanglement, movement, and emergence of all living things. "Humus" is also the origin of the word “humility.” I feel that the word “human" contains a humble gaze, in that it suggests that we are alive by virtue of the entanglement of various entities that soil evokes. The left leg of my golem, a doll made of soil, goes over the pedestal and leads to an odd-looking tree. I drew a spine on the trunk of the tree. The spine is the central trunk supporting our bodies that transmits nerve signals to the brain.

Venus

In Roman mythology, Venus was born from the foam of the sea and became the goddess of the earth. I reinterpreted Venus as standing at the topos where the sea and soil are in contact. The skin covering the body of Venus is filled with a projected film of undersea plankton, which transformed a barren, rocky planet into a planet of life throughout the sea and soil, on top of which is layered a video of planets wandering across the sky and through space. Both plankton and planet feature the Greek root “plan,” meaning “wander.” To wander and float. I think this dynamic process is the very essence of life. The connection between plankton and planet is not just in the meaning of language. The iron that forms the legs supporting the body of Venus also connects the two. The Earth is called an iron planet and iron is an essential element for photosynthesis for plankton. Without iron, most life on Earth would not be able to live, and in fact, the Earth itself would not exist. This is why iron is said to be is the ultimate creation of the universe.

The two bodies that connect the sea and soil, the minuscule and the maximal, exist as a topos where various life and non-life are entangled. And they are also images of our own bodies.

Golem Form-02

Video archive

Other Works

←Archives© 2026 Maki Ohkojima